借木之坚硬隽永,追竹之高风亮节。

我们看古典家具的时候,经常看到有些家具,乍一看是竹作的,走进细看,才发现是木材,雕刻

成了竹的形状。

这样的家具就是仿竹家具。仿竹家具即模仿竹材的纹理、造型及神韵,或写实,或写意,以求再

现竹素雅清高的气质。

中国礼教对于君子的定义,简而言之,谓之“礼节”,它要求文人士大夫要谦和儒雅,但在价值

观和政治纯洁性受到威胁时要勇敢地舍生取义,此谓“气节”。

竹分多节,被视为气节的象征,于是竹便被认为是自然界的君子,正直挺拔,恰与文人雅士所追崇的淡

泊高远、坚韧不屈的品性相契,文人多以此自励。

竹节所带有的气节内涵,有高风亮节之拟人化意蕴,文人气质醇厚,亦有“节节高升”的祥瑞寓意,竹

叶一年四季凌霜傲雨,葱绿青翠。在竹文化当中,竹叶冬青也象征着威武不能屈、贫贱不能移的优秀品

质。

此外,竹子的根深扎于地下,蜿蜒交错,能屈能伸,在明清时期的竹文化中,竹根象征着旺盛的生命力

和顽强不屈的风骨,故而也有仿竹根形的器具存在。

因此,竹不仅成为文人雅士生活的必须,更成为文人精神的隐晦表达。前有王徽之爱竹成痴,留下

“何可一日无此君”的名言,后有郑板桥一幅《竹石图》名扬四海,并留下“千磨万击还坚劲,任尔东西

南北风”的千古名句。

苏轼有诗云:宁可食无肉,不可居无竹。一句诗点名了竹的形象在文人心中的地位,哪怕过得再

贫寒,居住的地方也要能看到竹。

竹形的家具虽仅是简洁的凸起线条,却富有自然节奏感和韵律感,朴素却不单调,自然而不零乱

自然之意浓厚。

既然如此,为什么不直接用竹做家具,反而是费尽心力地用木器模仿竹形呢?其实,竹器确实有

而且有不少。在传世的传统器具中,以竹为料的器具占有一席之地,既有姿态万千的竹雕摆件,亦有

格调清雅的实用家具,古人对竹的喜爱可从中管窥一斑。

清 竹雕竹林七贤图刻乾隆题诗笔筒

竹材质有其独特的天然纹路与形态,总予人一种质朴、清新、挺拔之感。但竹也有着不容忽视的

缺点,即容易出现虫蛀、开裂、变形等,尤其在有梅雨季节的江南地区,竹制器具可谓是生存不

易。

出于竹材质自然属性的限制,使得竹制器具的保存尤为不易。因而,明清时期则出现了大量木料

仿竹家具及不同材质的仿竹器具,取竹材质之长,避其短处。

清中期 黄杨仿竹有束腰三弯腿带托泥几

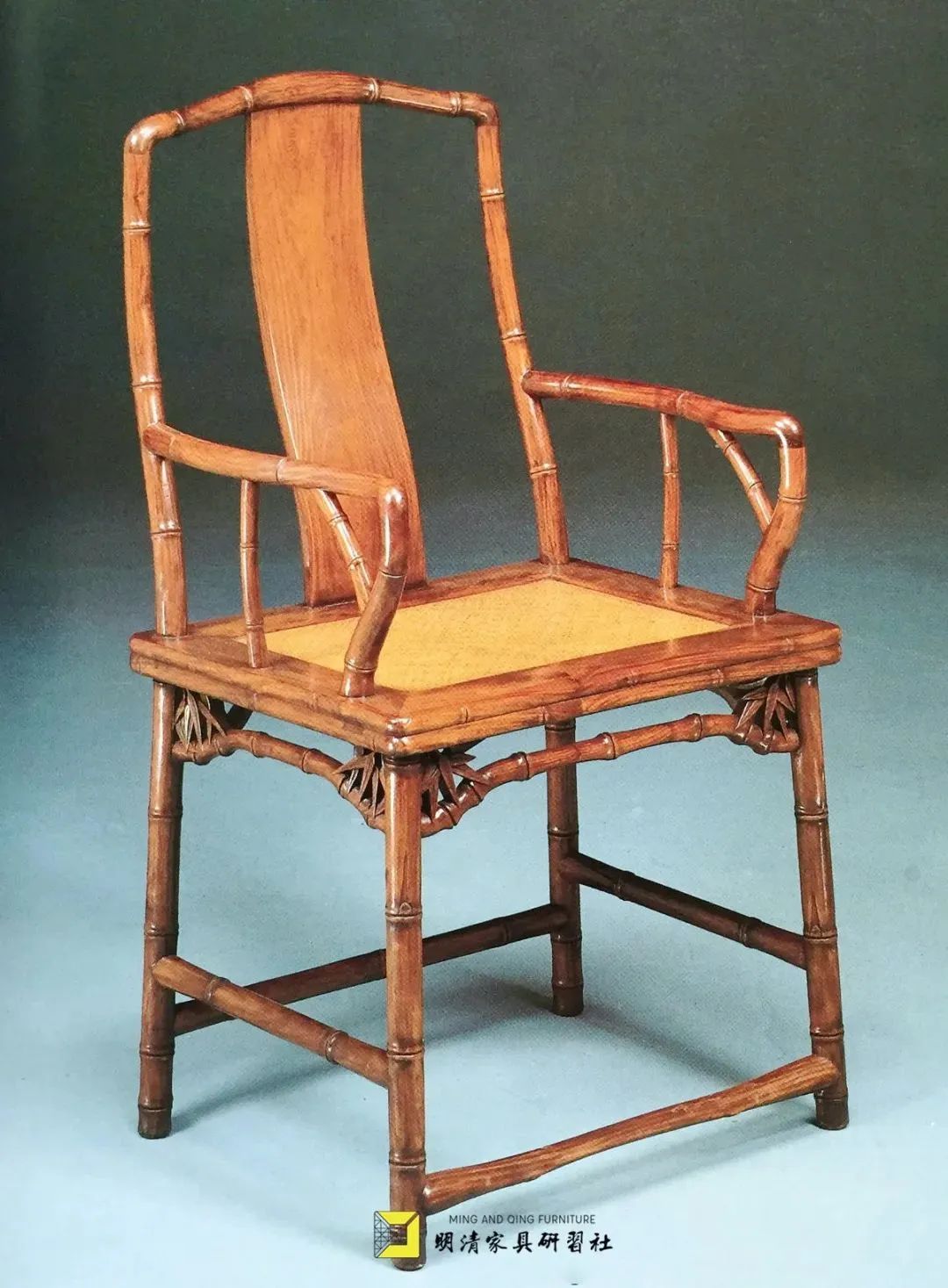

明清时期的仿竹家具种类繁多,坐类、置物类及橱柜类等均有所涉猎。仿竹家具多以竹节工作装

饰,即仿照竹节形态,或通体雕作,亦或是在家具边角及腿足部分进行雕刻。明代的仿竹家具较

为简洁,只在结构特征上模仿圆竹家具。

至清代、民国时期对于竹的外观模仿更加形象,一般在边角及腿部采用仿竹节图案,寓意节节高

升。常见的有雕竹节纹方桌、雕竹节纹扶手椅等。

仿竹家具的用料尤为丰富,既有黄杨木、柏木、核桃木等普通木料,亦有黄花梨、紫檀木、酸枝

木等高级硬木,满足不同阶级对仿竹家具的需求。用价格昂贵的高级硬木来仿竹制家具,不但保

证了材质的经久耐用与竹的神韵,更能显示出明式家具贴近自然的拙朴以及雅致的意趣。

上至皇宫贵族,下至平民百姓皆可实用,仿竹家具也得以广泛的流行。除了仿竹家具以外,仿竹文房器

具也有不少。文房器向来是文人雅士追求雅趣生活的不可或缺之物,不仅要具备实用功能更讲究雅致格

调。而明清文人以竹为雅,故而其桌案之上常常放置仿竹样式的文房器。

这些仿竹的文房器往往造型逼真、质朴而清雅,在气质上与明清时期文人士大夫的贵而不骄、贫而不忧

的恬淡的人生态度相契合。笔架、笔筒、镇纸、臂搁、笔洗等常用的文房器均可见仿竹样式的身影。

清代紫檀牧牛图诗文仿竹臂搁

由于文房用具多数体积较小,不易磨损,因此除了木制的仿竹器具外,还出现了诸如象牙、陶瓷珐琅、玉

石、金银等贵重材质的仿竹器物。

道光款黄釉刻花仿竹纹笔筒清 银竹节柄壶仿竹器具虽为仿制,然极富匠心,与今日仿制之意截然不同。它汲取了竹制器具的长处,将竹材的天然

意蕴表现得淋漓尽致,又巧妙回避了竹材质之短处,可谓扬长避短的典型代表。

通过对仿竹器具的追溯,可以看出仿竹器具的文化本质就是文人节操观的具体体现,既是古人崇尚天人

合一的直观表现,亦是文人雅士追求坚韧品格的隐喻表达。