古代的清明,可不止祭祖怀古

“清明”二字,取自“气清景明、万物皆显”。作为春季的第五个节气,清明时节的春其实正到盛时

草木青葱,百花竞秀,但在大多数人眼里,这似乎是一个只应该被哀愁与肃穆占据的特别日子。

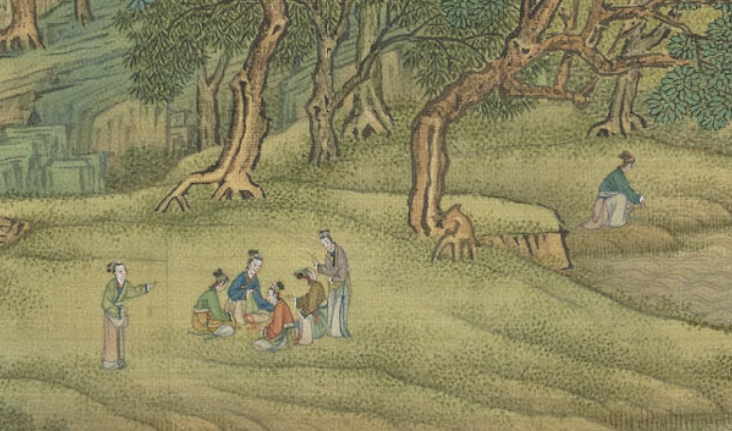

清 禹之鼎《春泉洗药图》 克利夫兰艺术博物馆藏

其实在古人眼中,清明的乐与哀,并非泾渭分明,祭祖扫墓与踏青娱乐这两种感情色彩截然不同的

民俗,出人意料地在这一天得到了融合。一方面,早至周朝人们就有了祭祖扫墓的习俗,对祖先的

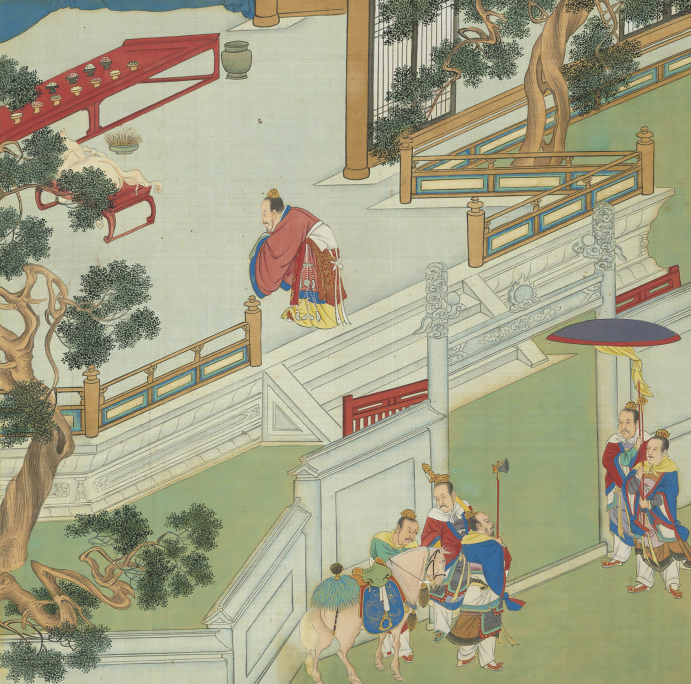

这种祭祀往往还是重大的国家祀礼。上至天子,下至黎民,都会在墓前以最庄敬肃穆的态度,表达

对祖先的缅怀。

明 仇英《帝王道统万年图册》(汉高祖祭孔子)

而我们耳熟能详的唐代杜牧《清明》诗中又提到“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”,可见此

时的清明已经被披上了哀愁色彩,很可能就是因为有扫墓的习俗。

清明真正被当做一个节日确定下来,其实也是在唐代。要了解清明节日的由来,还不得不提到与

清明时间相近的寒食节。

早在魏晋南北朝时期,纪念介子推的寒食节就已流行。而发迹于山西的李唐王朝正深受寒食节习

俗影响,建立统一王朝后,唐人就在礼法制度中明确了寒食节的地位——“寒食通清明,每逢寒

食,放假三日”。

山西绵山介子推像

而且宋词中还频频提到“寒食扫墓”一事,如“何处不青青。青青是汉茔。长亭芳草路。寒食谁

家墓”随着时间推移,清明更是摇身一变,逐渐开始从节气变成了正式节日,甚至还牢牢占据了

春天第一大节的位置。

而清明节之所以能取代寒食节,也不仅仅是因为它吸收了寒食节的节日内涵和习俗。此外,它还

同时融合了古人春季的另一大节——上巳节。

作为节日的上巳节发端也远早于清明,先秦时人们已经习惯在农历三月上旬的巳日到河边“修禊

事”去郊外踏青,这些行为往往还伴随着恋爱择偶。著名的兰亭集会就发生于上巳节。

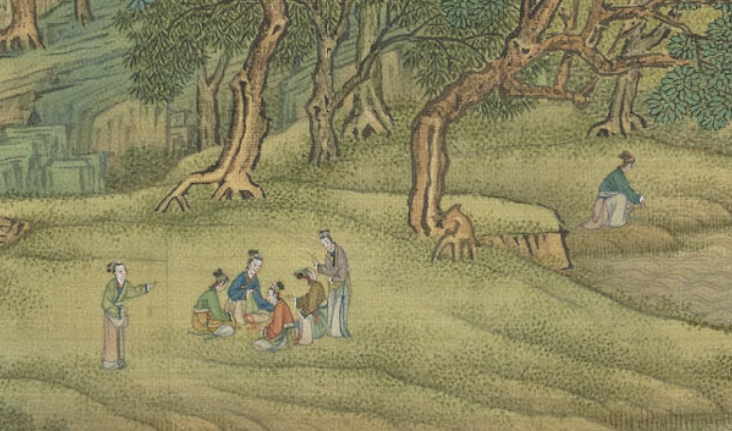

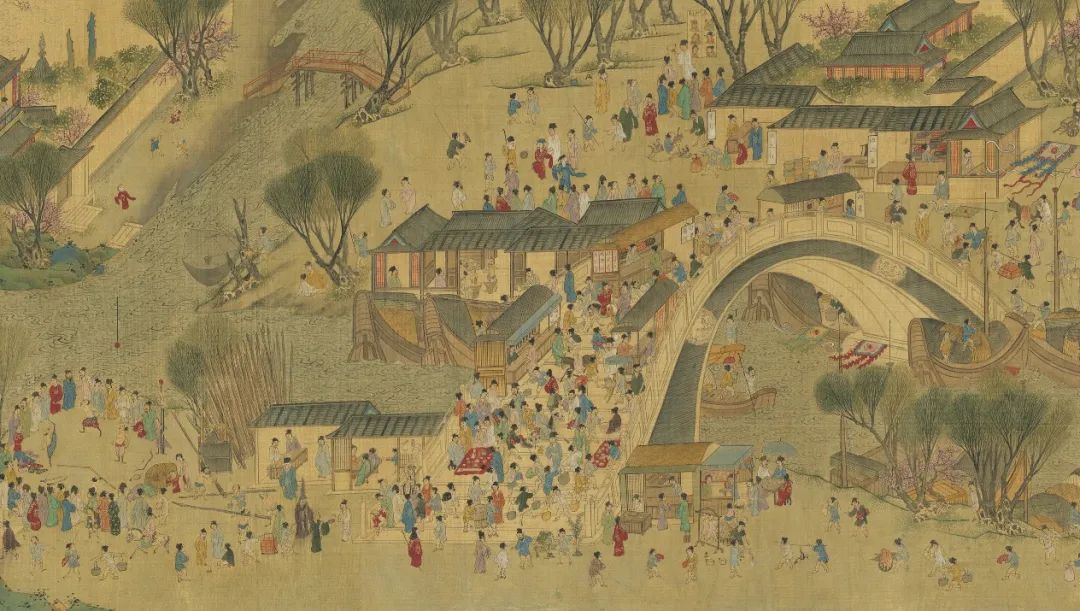

清院本《清明上河图》中到河畔踏青的仕女

可以说,我们现在过的清明节融合了寒食节的清冷和上巳节的热闹,这也解释了为何人们既能在

清明节庄肃地扫墓祭祖,又能欢愉地踏青游春。张择端的传世名画《清明上河图》画的正是清明

时节北宋都城汴京(今河南开封)东角子门内外和汴河两岸的繁华热闹。(也有学者认为“清明

并不指时节,而是指“世道清明”)

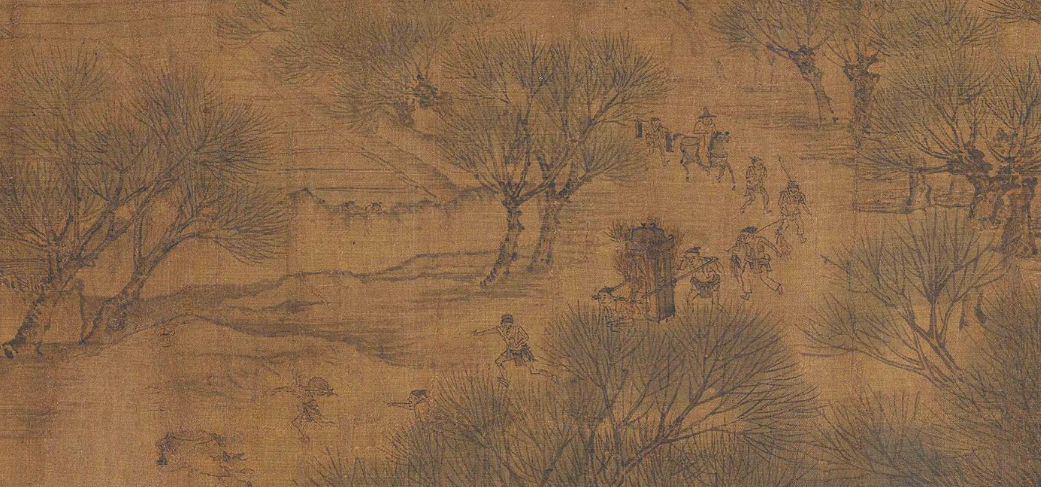

繁华的市井

扫墓归来的人

北宋 张择端《清明上河图》(局部) 故宫博物院藏

唐宋时期的寒食清明,人们还盛行插柳一俗,《东京梦华录》等书中记载,清明节时的汴梁等地

“家家以柳条插于门上,名曰明眼”。这是因为柳枝在人们心中有着非凡的意义。北魏贾思勰的《

齐民要术》中提到:“取柳枝著户上,百鬼不入家。”柳枝被民间称为“鬼怖木”,观世音也是

持柳枝沾水救济众生,百姓们十分笃信柳枝可以吓鬼辟邪。

在与鬼魂联系十分密切的清明节,人们便用插柳的方式来驱鬼除厄,其实也是对上巳节祓禊的一

种继承。后来明代的仇英,清代的沈源、陈枚等画家又延续了清明上河图这一经典题材,以精细

的笔触将清明时节的城镇图景描绘得淋漓尽致,帮助我们了解古代的清明习俗。

仇英《清明上河图》 台北故宫博物院藏

明末清初的张岱也在《陶庵梦忆》中用文字细致地描写了【扬州清明】的景致:扬州清明,城中男女毕出,家家展墓。虽家有数墓,日必展之。故轻车骏马,箫鼓画船,转折再三,不辞往复。

监门小户亦携核纸钱,走至墓所,祭毕,席地饮胙。自钞关、南门、古渡桥、天宁寺、平山堂一带,靓妆藻野,

袨服缛川随有货郎,路傍摆设骨董古玩并小儿器具。博徒持小杌坐空地,左右铺衵衫半臂、纱裙汗帨、铜炉锡注

瓷瓯漆奁,及肩彘鲜鱼、秋梨福橘之属,呼朋引类,以钱掷地,谓之“跌成”。或六或八或十,谓之“六成”“

八成”“十成”焉。百十其处,人环观之。

是日,四方流寓及徽商、西贾、曲中名妓,一切好事之徒,无不咸集。长塘丰草,走马放鹰;高阜平冈,斗鸡蹴

鞠;茂林清樾,劈阮弹筝。浪子相扑,童稚纸鸢,老僧因果,瞽者说书,立者林林,蹲者蛰蛰。日暮霞生,车马

纷沓。宦门淑秀,车幕尽开,婢媵倦归,山花斜插,臻臻簇簇,夺门而入。

可以看出,清明节时古人的生活其实相当丰富,走马放鹰、斗鸡蹴鞠、劈阮弹筝、相扑纸鸢、说

禅听书......祭扫之后的娱乐项目让人应接不暇。

摊贩

骑射

看戏

仇英《清明上河图》 辽宁省博物馆藏

尤其值得一提的娱乐项目是“荡秋千”。这种曾流行于汉宫的娱乐在唐宋时成为了民间百姓喜闻

乐见的游戏,甚至还出现了水上秋千这种花样玩法。据《开元天宝遗事》记载,每逢寒食节,公

众都会架设秋千让嫔妃宫女娱乐,仕女们踩着秋千在空中上下翻飞,宛如神妃仙子,唐玄宗也赞

叹这是“半仙之戏”。

清 任熊《大梅诗意图》 故宫博物院藏

明清时期的秋千更是花样百出,还出现了一种西洋秋千,名曰“忽悠悠”,看描述已经可以说是

一种杂技——“彩服童子八人,头编黑丝,髡髡垂髻。各立杠头,一上则一下,一下则一上,丝

翩浮空”。

今又清明,愿慎终追远,不负春光。