| 明清家具研习社 |

纵观历代与虎有关的文化信息, 可以看出虎以不同的 、多重的甚至矛盾的文化内涵成为百姓俗事或文人笔下的象征物, 即成为一种威猛与温柔、凶恶与吉祥 、可怕与可敬并存的“矛盾综合体”。

农历壬寅新年,又是一个虎年。虎为百兽之王,威武凶猛,气势非凡,曾受到古人的敬畏和崇拜,

尤其是白虎更是被视为祥瑞,是传统的四灵之一。象征着政治清明,经济繁荣,太平盛世。

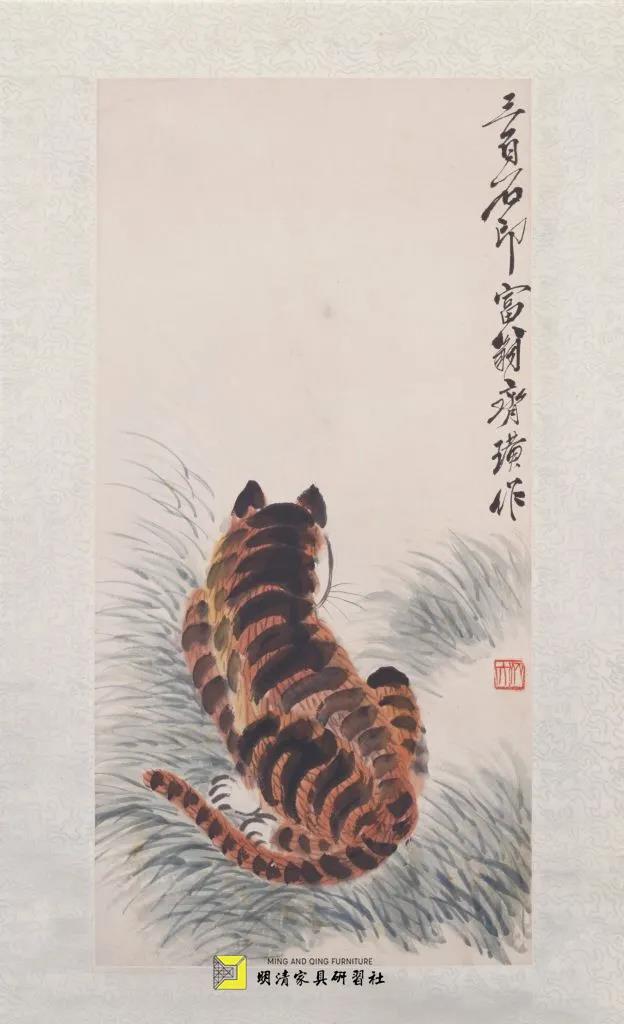

徐悲鸿 虎图轴

然而,作为现实中的生灵,虎也是一种危险的动物。中国古代的虎患严重,随着社会文明的进步,

农耕土地对环境破坏的加大,老虎生存的环境遭受严重的影响,因此人虎之间冲突不断。面对老虎

这样的猛兽,古代也涌现了不少杀虎英雄,这其中甚至有女子。

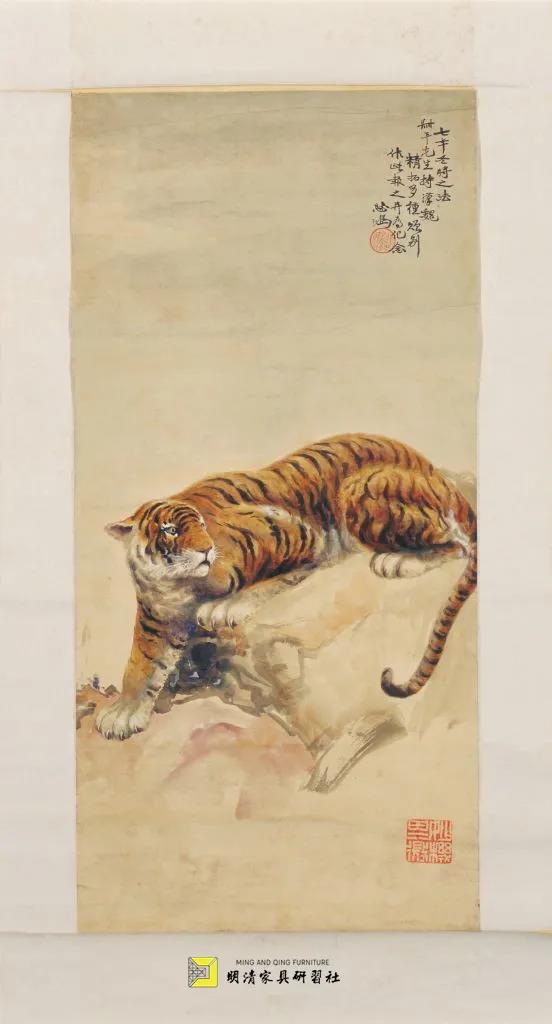

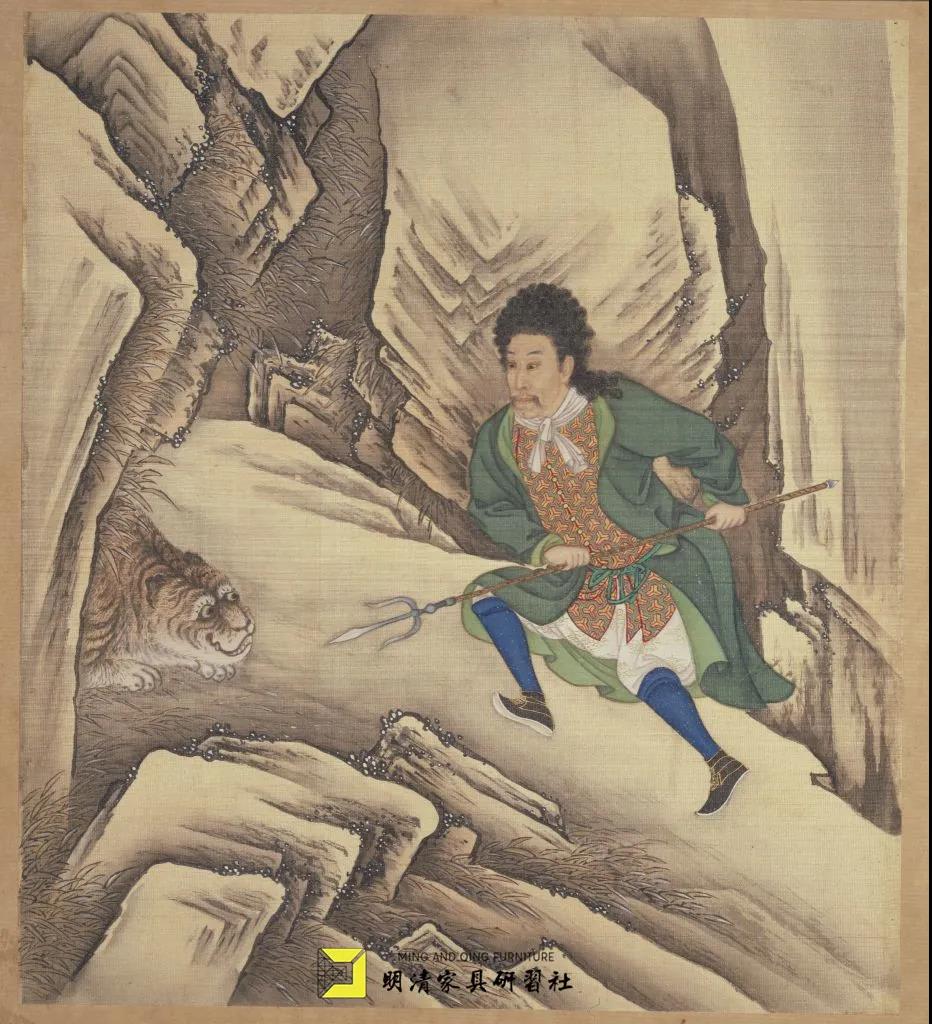

胤禛行乐图册·刺虎页

西汉时的飞将军李广就曾是一位打虎英雄,据《史记·李将军列传》记载,李广听说他所在的郡常有

虎,他就经常出去射虎。他在右北平射虎的时候,虎曾跳起来抓伤过他,但李广最终还是成功把虎

射死。

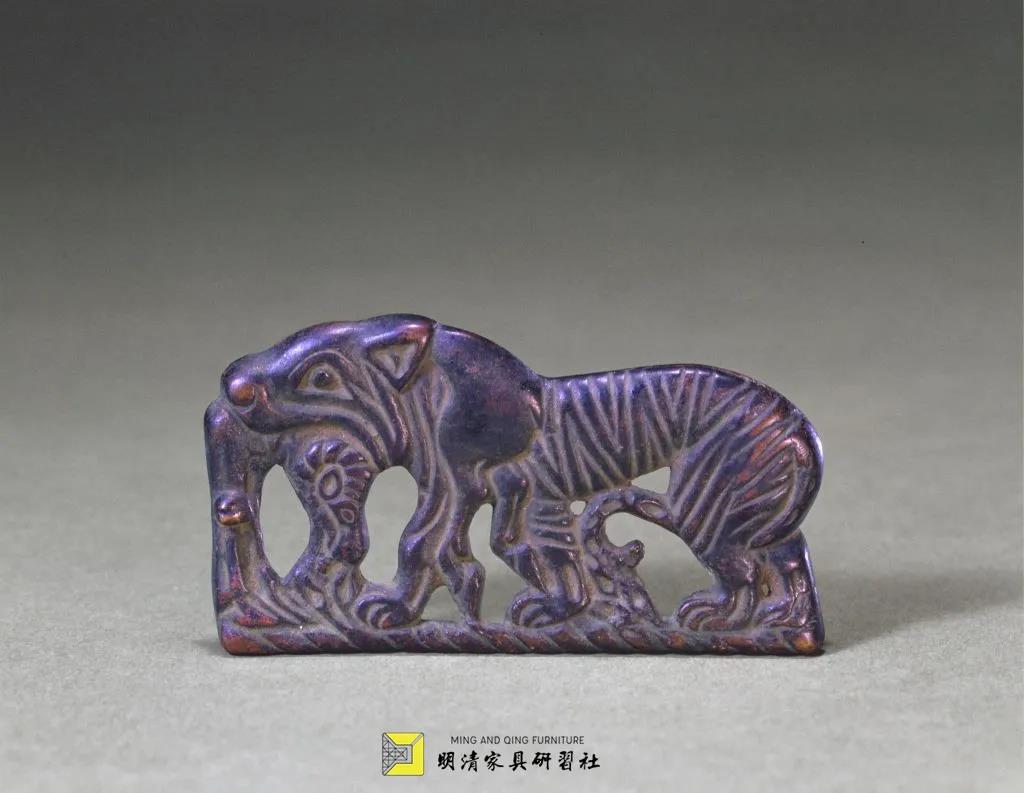

虎食羊铜饰牌 故宫博物院藏

元朝的虎患更为严重,加之元朝统治者游牧民族的背景,对打虎这种极具勇力的事迹也极为推崇,

当时比较知名的就是“虎口救夫”的事情,故事中的杀虎英雄竟然是一名妇人。《元史》的《列传第

八十七·列女一·胡烈妇》中记载了整个事件的经过。

木柄飞虎斧 故宫博物院藏

渤海边上有个叫刘平的人,带着妻子和孩子去枣阳服兵役。他们一路上晓行夜宿,这一日,来到了

一条名叫沙河的小河边,于是便开始依水扎棚,做饭过夜。晚上,正当这家人进入了梦乡时,一只

从山里出来觅食的老虎突然来到刘平一家的茅棚前,叼起刘平就走。刘平挣扎的声音使得刘妻惊起

发现丈夫被老虎叼走,十分着急,大声呼喊著,并且奋力追赶上去。就在快要接近老虎时,踊身一

跃,双手刚好抓住了老虎的一条后腿。

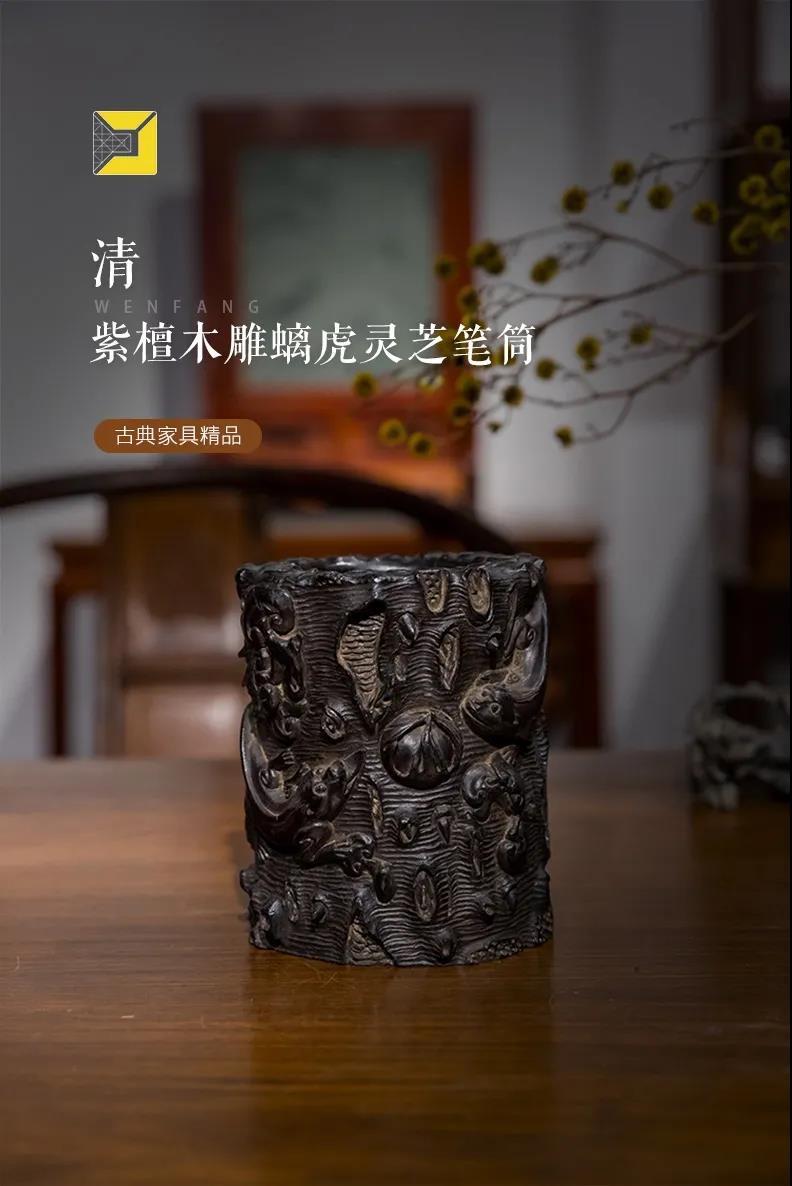

清代 紫檀木雕螭虎灵芝笔筒

老虎叼着人不放,头也回不过来,跑不动,于是就用尾巴猛抽刘妻,想让刘妻松手。就在刘妻快要

坚持不住的时候,刘平的儿子被吵醒,拿了刘平的武器跑上来,用力杀死了老虎。此时的刘妻顾不

得包扎自己的伤口。便赶紧与儿子抬着刘平去城里求医治伤。这件事情后来传到了当地县官的耳中

于是连忙抚恤他们母子,立书设立榜样。

北宋 杨香打虎救父砖雕

在这些故事里,老虎便是凶恶的对象,在商代的甲骨文中就有虎噬人组成的象形文字。《老子》里

说:“盖闻善摄生者,陆行不遇兕虎。”南朝宋谢惠连《猛虎行》云:“猛虎潜深山,长啸自生风。人

谓客行乐,客行苦心伤。”陆游《闻山步有虎》道是:“茅屋穿漏雨送春,村路断绝虎咥人,采桑锄

麦皆结伴,儿童出门翁媪嗔。”可见,虎伤人,人杀虎之事并不少见,两者关系势同水火。

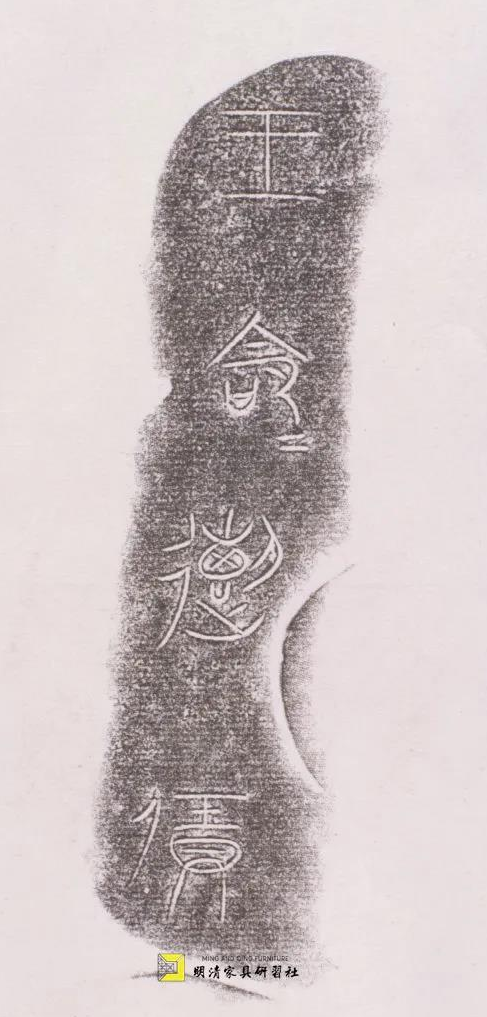

王命传任虎节 铭文“王命,命传赁(任)”

基于此,古时人们常以虎凶猛的本性比喻、象征社会生活中的某些不公现象,以针砭时弊,揭露阴

暗。除了孔子在《礼记·檀弓下》发出“苛政猛于虎”的感叹外,《汉书·齐悼惠王传》曾将王室中的恶

人比喻为虎。此外,五代诗人韦庄也以《虎迹》讽喻虎狼当道的社会现实。因此,在民谚中出现了

不少与虎有关的、带有贬义的俗语,如“虎狼之心”、“为虎作伥”、“放虎归山”等也就不足为怪了。

紫檀满雕螭虎纹臂搁

然而,客观地说,虎在中华历史文化长河中更多的是作为一种吉祥的象征物而存在。远古时代,人

类为了维持生存,除了本身具备的力量外,还必须以宗教信仰的形式借助外物的精神增加自身的内

在力量,而虎威猛雄健的气势正好成为人们的“保护神”,可以达到镇邪除恶、趋吉避凶的象征作用

因此,人类很早就对虎怀有崇拜的情结,一些原始部族就把虎奉为至高神灵。如彝族先民就以虎为

图腾进行崇拜。

双虎首形玉璜

《周礼·春官》记载,西周时期,当时的“宫廷内国王的居室门外画虎图”,以示神虎保佑之意;先秦

古籍《山海经·海内西经》记载开明兽“身大类虎”,“九个头,人的面孔。”《山海经图赞·开明天兽》

又道其“瞪视昆山,威慑百灵。”

东汉应劭《风俗通》亦云:“虎者阳物,百兽之长也,能噬食鬼魅。”南阳汉代画像石刻《虎吃旱魃图

》,图中背生双翅的神虎寓意为人间消灾除祸,带来吉祥。可见,虎乃威猛的守护神之象征。

西汉 铜神虎逐鬼图案印

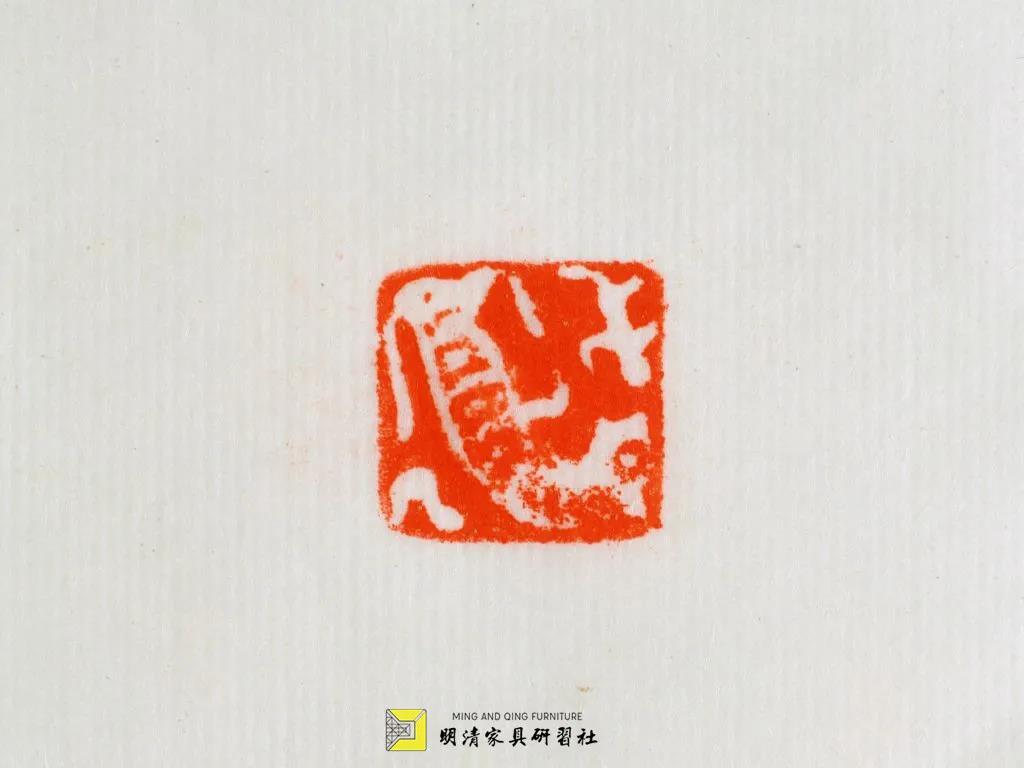

蔡邕 《独断》:“天子玺以玉螭虎纽。” 螭虎是战国之后玉器中常见的异兽,战国晚期玉器上就有

螭虎纹饰。汉以后,螭虎使用的更为广泛。史书记载:初,汉高祖入关,得秦始皇蓝田玉玺,螭虎

纽。文曰“受天之命,皇帝寿昌”高祖佩之,后代名曰传国玺。汉人崇尚螭虎。班固《封燕然山铭》

有“鹰扬之校,螭虎之士”的句子。由此可知,螭虎在中华民族的古老文化中代表神武、力量、权势

王者风范。

明代 玉雕螭虎灵芝带钩

螭是古代传说中的一种动物,属蛟龙类。《说文·虫部》有释:“螭,若龙而黄,北方谓之地蝼。”其

形盘曲而伏者,称蟠螭。躯体比较粗壮,有的作双尾状。

明代 双螭虎玉佩

螭纹最早见于商周青铜器上。是和龙纹非常接近的一种题材,故又有“螭虎龙”之称,尾部同样有拐

子型和卷草型之别。若就细部而言,头和爪已不大像龙,而吸取了走兽的形象,身躯亦不刻鳞甲,

体态有肥有瘦,可以相差悬殊。图案设计,比龙纹有更大的自由,用螭纹来装饰长边,充填方块,

蜷转圆弧,皆可熨贴成章。正因如此它才成为最常见的花纹题材。

清代 螭虎纹四足辟雍砚

有趣的是,在《山海经·西山经》里,有个母虎女神叫西王母,原是凶相的象征。然而,在汉代以后

传说西王母能制长生不老药而备受尊崇,因而其逐渐变得女性化和温和化,进而成为慈祥的象征。

田黄石卧虎

此外,古代还出现了不少以“人虎感应”理念为基础,表现虎温柔品性的“义虎”、“善虎”、“孝虎”故

事。如晋人干宝《搜神记》中有“因孝德被虎暗中相救”的故事;元人林坤《诚斋杂记》中也有“虎不

食孝子”的故事;明人王穉登《虎苑》中还有“虎报拔刺之恩”的故事。

其实,古人所编的“孝虎”、“义虎”等故事,“将老虎人格化、神化并赋与人伦品格”的象征,其用意在

于讽喻世俗的不正,以此“提倡孝道,弘扬孝德”;宣扬感恩,弘扬正气。

战国末至西汉初 玉镂雕虎形剑璏

就如现在吕梁孝义市的名字就与虎有关,孝义由“孝”和“义”两字合成,之所以取孝义作为县名,是

由当地的郑兴“割股奉母”的纯朴孝行和“义虎救樵夫”的义气行为组成。据清乾隆《孝义县志》的记

载,明朝有个樵夫砍柴坠入深渊的虎穴中,老虎不仅没有吃他,反而将他背出山外。樵夫千恩万谢

与老虎约了个时间在西门外答谢它,到了时日,老虎如期而至,将樵夫送它的东西叼了后离去。

清代 翡翠伏虎罗汉像

诚然,虎形象的多重象征是古时人类对虎认识的局限性及虎自身所具有的特点与人的精神诉求相契

合的结果。人们正是根据虎威猛雄健的本性,结合自己的心理感受与思想意识,运用“类比联想的思

维方式”,才赋予虎不同甚至完全相悖的象征意,从而使其呈现出多重的、丰富的乃至矛盾的内涵特

征,从中不仅显示出虎在人们生活中的重要地位与价值观念,也由此折射出人类认识自然的多样化

及充满着矛盾的特征。