| 明清家具研习社 |

今人不见古时月,今月曾经照古人。

古人今人若流水,共看明月皆如此。

唯愿当歌对酒时,月光常照金樽里。

中秋佳节,对于我们而言意味着什么?不长不短的三天假期,甜腻的月饼,还是与家人团圆的喜悦?

对于现代人来说,中秋节不过是聚会、聊天、玩手机,和平日里的小长假并无太大不同。而这个在中

国传承了近千年的节日,对古人来说却有着别样的意义。

中秋是每年农历的八月十五,在这个时候正好是中国的秋季,作为一个农业大国,农业生产一直

以来都是各个王朝的重中之重。每当秋季,农作物成熟,农民便迎来一年里最欢欣的时刻——

秋收,而正巧在秋收时分的中秋节也被重视起来,成为中国重要的传统节日之一。带法定假期的那种重要噢!

古人对于中秋的重视,仅次于春节,甚至在某种程度上更远胜过年。每逢中秋之夜,仰望天上的月亮,

心中顿生无限遐想与相思之情。

古代帝王春天祭日,秋天祭月,“中秋”一词最早出现在《周礼》一书中。周代每逢中秋夜

都要举行迎寒和祭月。

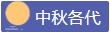

晋 王献之 中秋贴

初唐,中秋节成为固定节日。作为节假日最多的朝代,根据《唐六典》中的描述,

唐代的中秋节有礼节表示,并放假三天。唐朝文人们还为中秋发明了的很多的习俗,

像赏月,观灯这些风俗,都是由唐代文人首创,逐渐流传至今。

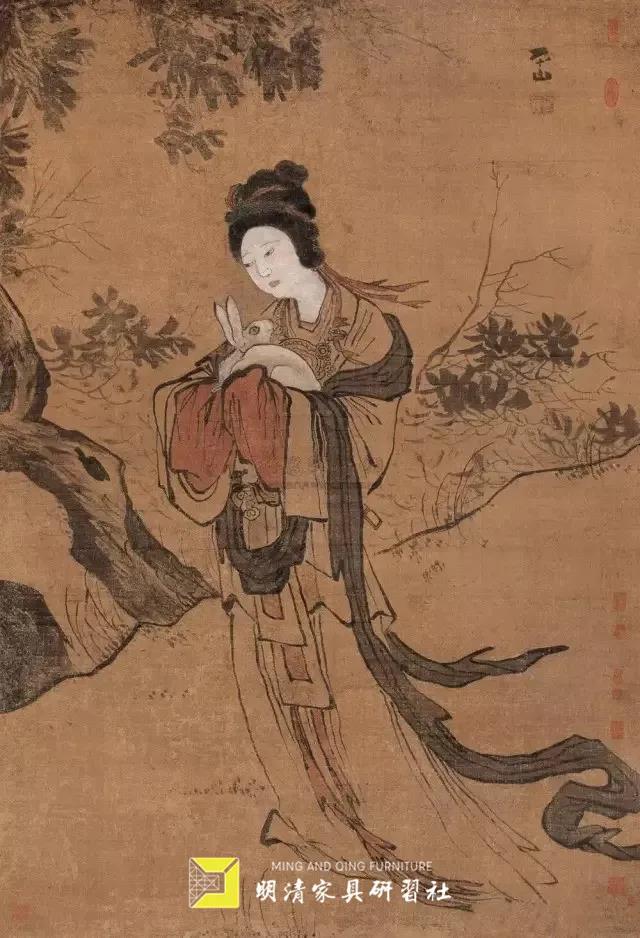

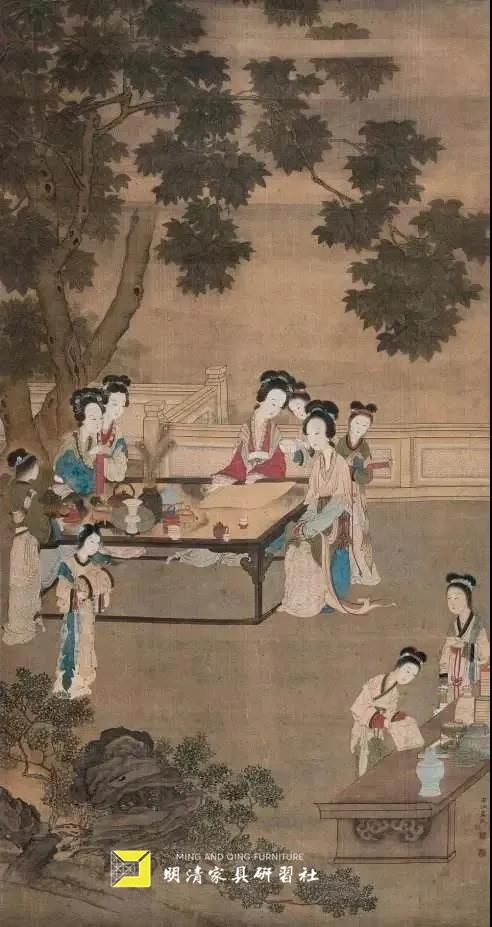

古人认为万物有灵,与太阳相对的月亮作为传统代表女性的太阴之神则以嫦娥为象征,拜月

是恩求嫦娥能给予自己美貌、爱情与家庭幸福。后来,唐代女性的“拜月”风俗逐渐成为中

国女性共有的中秋节风俗,希望“貌似嫦娥,圆如洁月”,由此还衍生出“月亮占候”、

“摸秋送瓜”等风俗。

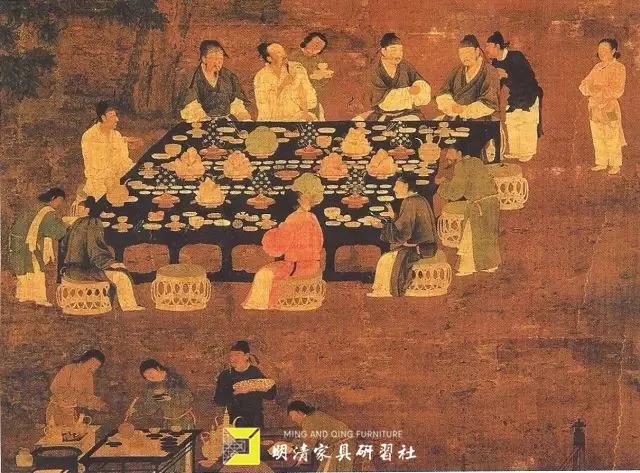

中秋节真正开始兴起,还是在宋朝的时候,宋朝国内经济十分发达,文人的权力更大,他们将这个

节日推向高峰。宋朝上至官府皇家举办中秋音乐会,丝篁鼎沸;下至平民百姓,闾里儿童,连宵嬉

戏。夜市骈阗,至于通晓。

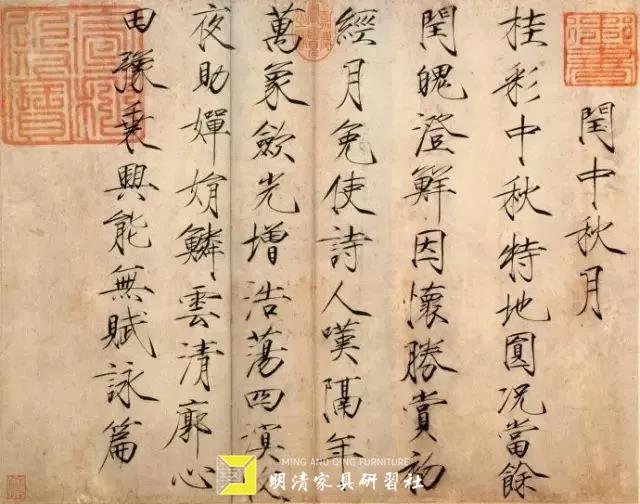

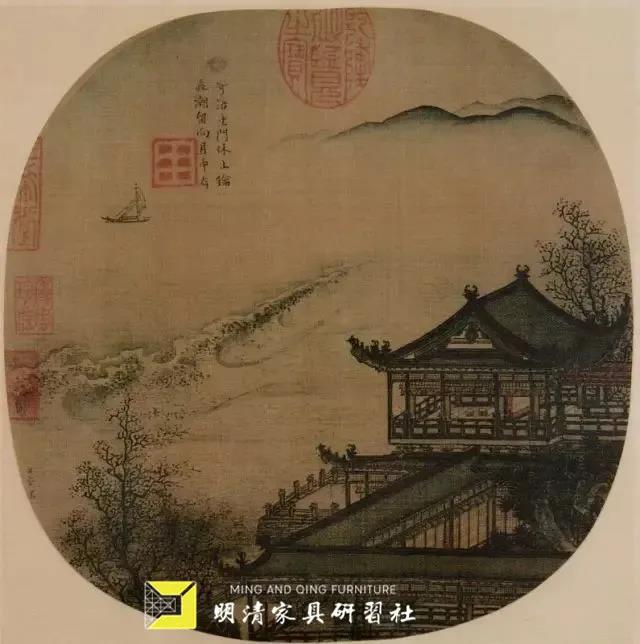

宋徽宗赵佶还在大观四年写下著名的《闰中秋月帖》,当时的赵佶正是29岁,是其登基10年后,

宋徽宗此时应心情愉悦,而乘兴赋诗咏唱。帖中叙述了当年中秋夜北宋汴梁城内满街华彩、月光

皎洁、万象浩荡的美景,可见当时的中秋已经成为一个相当隆重的节日。

宋徽宗 闰中秋月诗贴

宋代对于中秋的最大贡献在于它赋予了中秋“团圆”的意义,这也是人们后来公认的“团圆节”的源头。

无论在元代皇宫内还是在上都过中秋节,元代皇室内要举行洒马奶酒的祭典,皇族、百官在宫廷内

举行大型聚会,尽情宴饮。值得一提的是在元代戏曲发展兴旺的过程中,中秋也被写进大家的杂剧

中,大家所熟知的“素娥应悔偷灵药,独守瑶台一片心”,便是来源于以中秋为背景的吴昌龄杂剧

《张天师断风花雪月》,选取其中书生陈世英与桂花仙子在中秋之夜遇合相恋的故事。

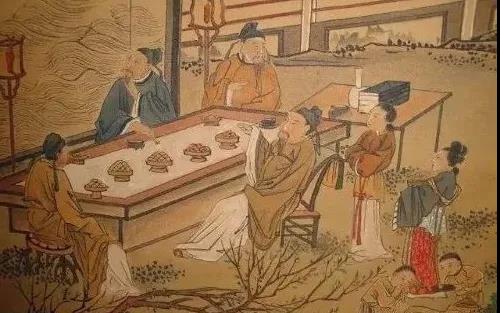

明代,对于大多数“吃货”来说,是一个福利的朝代。到了明代,“吃月饼”已为中秋节固定风俗。

中秋节所食之饼除了“月饼”叫法外,还有“团圆饼”、“团饼”等叫法,正德《建昌府志》中便称

“中秋,登楼玩月,多用西瓜、团饼,亦取月圆之义。”

南宋时就有了关于月饼的记载:“小饼如嚼月,中有酥和饴”。而等到明代田汝成在

《西湖游览志馀·熙朝乐事》中写道:“八月十五日谓之中秋,民间以月饼相遗,取团圆

之义。”则是首次将月饼、中秋与团圆三个概念结合在了一起。

清朝时期,北京城只要进了8月,全是卖兔儿爷的。在清代宫廷是把月亮上的

玉兔称作“太阴君”,而民间百姓却是称作兔儿爷。

拜了兔儿爷,还要祭拜月宫神码,用月饼垒成一个金子塔模样。还要上九节莲藕,意为“节节平安”。

西瓜外皮要刻上花纹,叫“团圆瓜”。祭拜完毕,月饼要留出几块保存完好,待到当年的除夕夜再吃,

意味当年圆满平安。

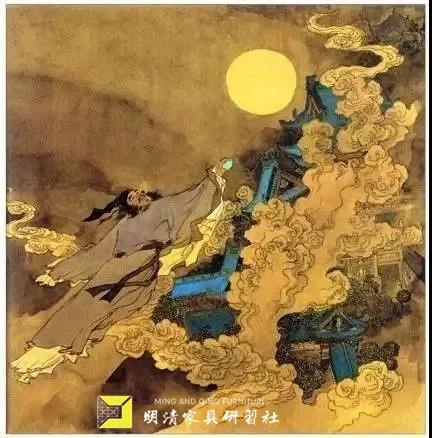

魏晋之时,民间便开始有了中秋赏月之举,但也尚未形成习俗。到了唐代,中秋赏月、

玩月颇为盛行。嫦娥奔月、吴刚伐桂、玉兔捣药、杨贵妃变月神等神话故事流传,玩月

之风大兴,人们设宴赏月,与亲朋把酒问月。

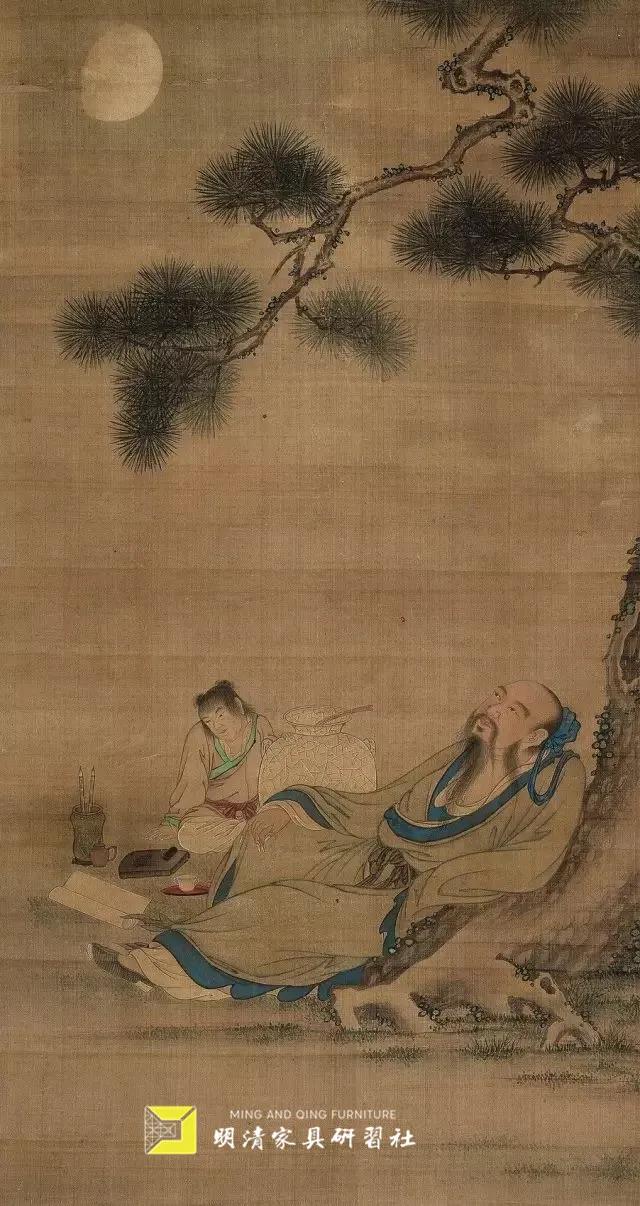

松下赏月

中秋观潮的风俗由来已久,早在汉代枚乘的《七发》赋中就有了相当详尽的记述,

宋代达到了巅峰。苏轼在《八月十五日看潮》中写道:“定知玉兔十分圆,已作霜

风九月寒。寄语重门休上钥,夜潮留向月中看。”

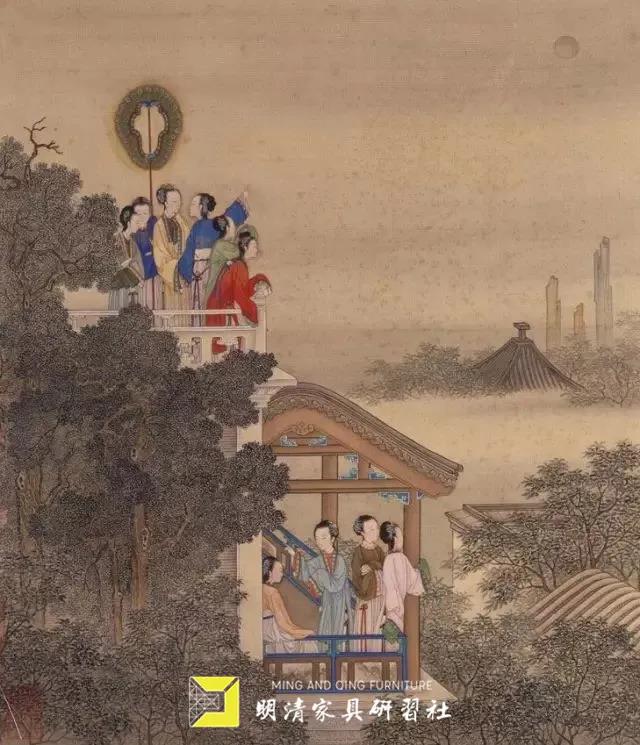

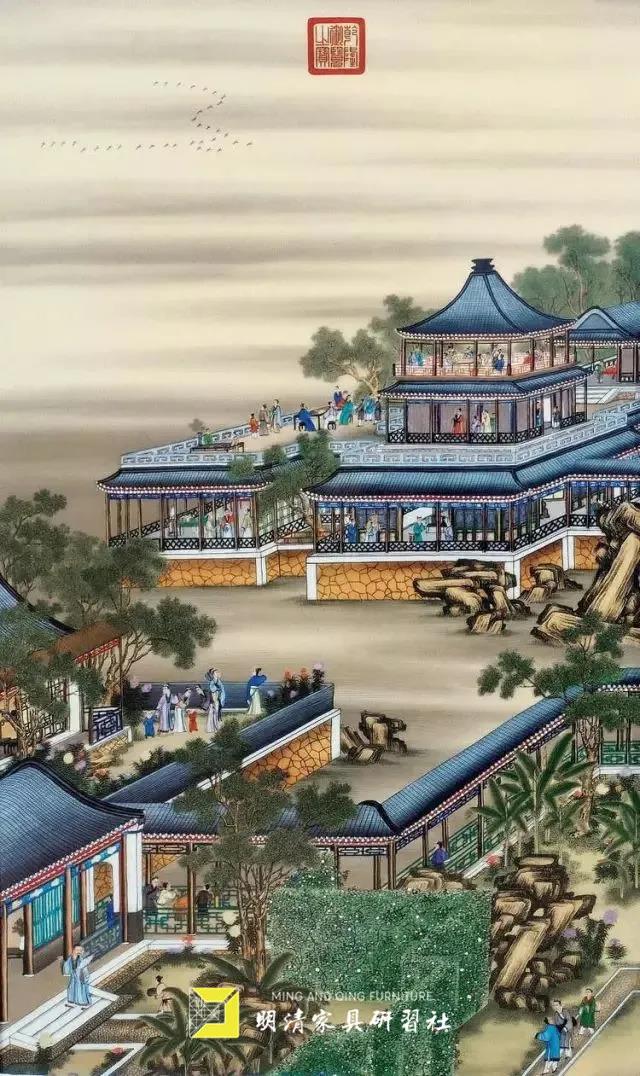

古人有登高望月的习俗,携一壶酒,约上二三好友,一起登高赏月,何不快哉!

就如《梦粱录》载:“此夜月色倍明于常时,又谓之月夕。此际金风荐爽,玉露

生凉,丹桂香飘,银蟾光满,王孙公子,富家巨室,莫不登危楼,临轩玩月,或

开广榭,玳筵罗列,琴瑟铿锵,酌酒高歌,以卜竟夕之欢。至如铺席之家,亦登

小小月台,安排家宴,团圆子女,以酬佳节。”

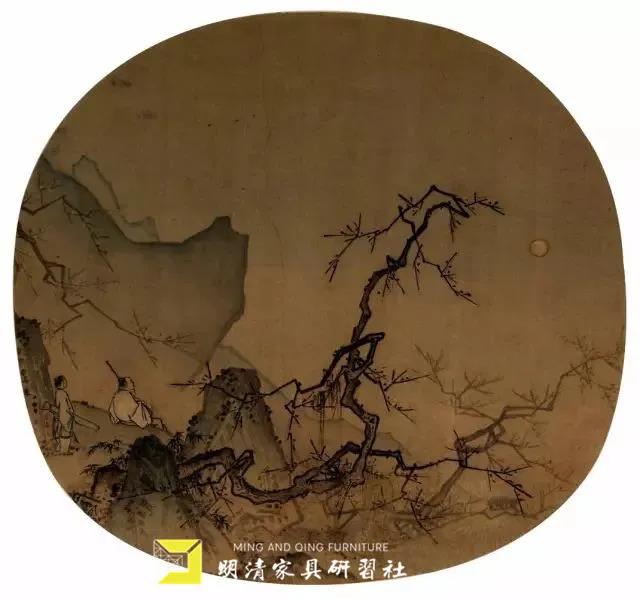

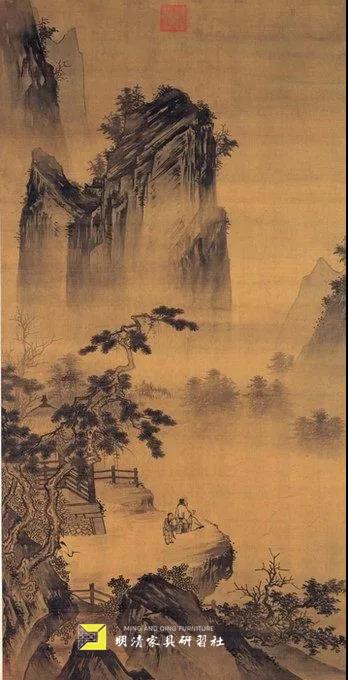

宋 马远 邀梅就月

我国自古就有在中秋节祭月的习俗,《礼记》中就记载有“秋暮夕月”,即祭拜月神。

相传在周代,每逢中秋夜都要举行迎寒和祭月的仪式,向明月寄托对未来的希冀。事实

上自周代起,每年的“秋分日”都会有官方的祭祀活动。不过直到唐朝定下中秋节这一

节日,宫中祭月,民间拜月的活动才达到最兴盛的时期。

《开元天宝遗事》中记载:“玄宗八月十五日夜,与贵妃临太液池,凭栏望月不尽。帝意不快,

遂敕,令左右于池西岸,别筑百尺高台,与吾妃子来年望月。”可见宫廷中对于中秋节赏月的

重视程度毫不亚于文人墨客。到了明清,有据可靠的宫中祭月活动就更多且更加盛大了。据慈

禧太后身边一位叫荣儿的宫女讲述,在八国联军侵华,慈禧出逃的路上恰逢中秋节,其时慈禧

还不忘在路上组织了一场简陋又不失礼节的祭月活动。

清代宫中,中秋节当天,御花园内东向立一架屏风,屏风两侧摆有鸡冠花、

毛豆枝和芋头、花生、萝卜、鲜藕。屏风前设一张八仙桌,桌中摆一只大月

饼,糕点和水果摆放在月饼周围,作为祭月供品。

中秋这一天,皇家众人还佩带“玉兔桂树”等应节荷包。除此之外,宫眷们还常从集市

买来兔儿爷供奉。桂花与中秋联系密切,相传是吴刚因遭天帝惩罚到月宫砍伐桂树,其

树随砍随合,永无休止。唐代诗人白居易有诗云:“遥知天上桂花孤,试问嫦娥更要无”

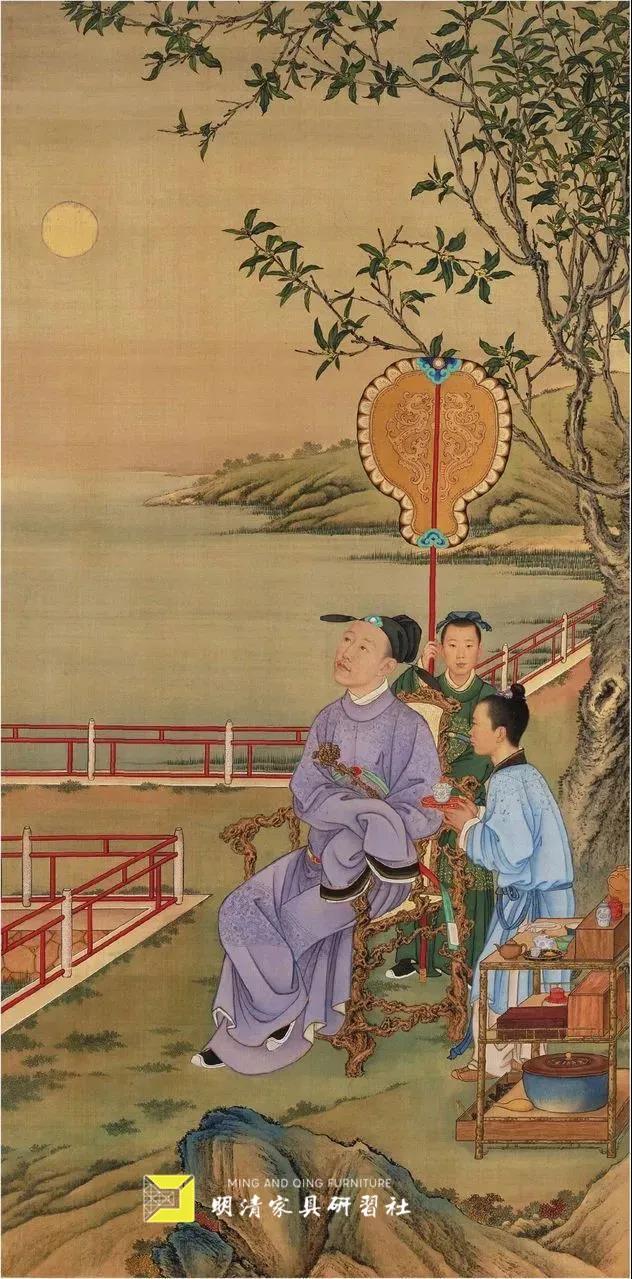

清 郎世宁 雍正十二月行乐图之八月赏月

对于古代文人墨客而言,没有知乎、没有公众号也没有电子书,想法的来源

及创作的灵感都来自于平时对日常生活的观察和思考。中秋赏月,重阳登高

,元宵观灯,这些节日和活动都是备受期待的几大乐事。也因此,中秋节就好

好赏月的古代文人们写出了那么多优秀的作品。

面对明月,刘禹锡写下“暑退九霄净,秋澄万景清。星辰让光彩,风露发晶英。”的名句。

南宋词人张抡发出“光辉皎洁,古今但赏中秋月。寻思岂是月华别,都为人间,天上气清彻”的感慨。

苏轼则作出了“暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。此生此夜不长好,明月明年何处看”的思考。

追溯历史,我们看到中秋节其实曾经是具有轻松浪漫的风格和诗意抒情的氛围的,不仅有

饮酒、赏月、赋诗等小规模的欢庆方式,还有在公共场合举行的大型游艺活动。回顾古人

过的中秋节,其实我们羡慕的是那时无论贵贱穷富,全社会的人们都在中秋之夜观赏月色

,享受节日的那种氛围。由此可以想象,那时的社会必定有着一种普遍的风雅气度和亲

近自然的情怀。

在当下繁华嘈杂的都市生活中,我们推崇古朴的匠人精神,探寻生活中的点滴美学,追溯我们

骨子里的淡泊儒雅。其实我们渴望的,又何尝不是如古人一般的生活态度跟精神呢?

- END -