上世纪六七十年代的时候

到了夏天人们都是在院子里睡觉

▼

有的人拿一张凉席

在马路边上一铺

就睡觉了

但随着电风扇、空调的普及

我们上室外的纳凉的机会越来越少

燥意升腾的夏日

敞开胸怀卧在竹藤或木质凉榻上的古人

是我们对盛夏纳凉的初印象

今天我们就来说说古人纳凉的家具——榻

▼

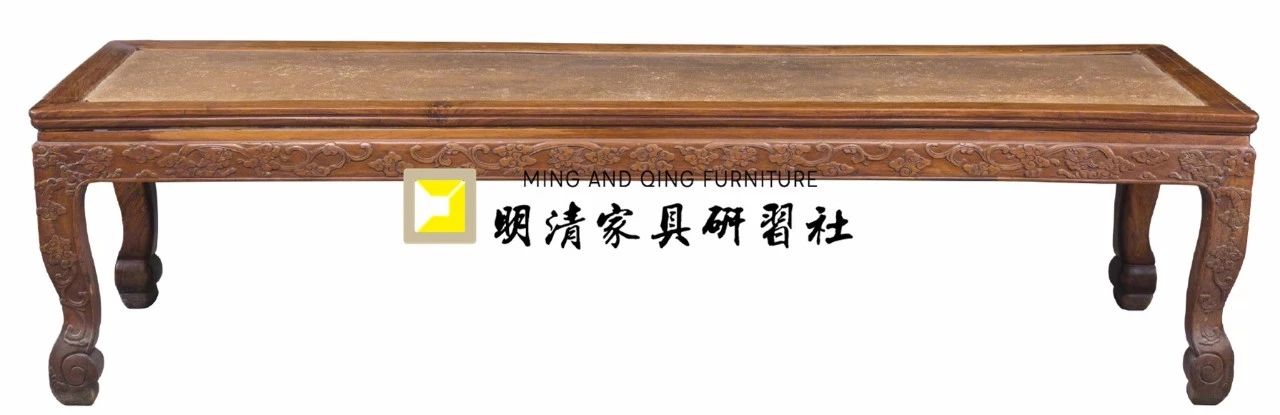

(黄花梨有束腰马蹄足榻 明尼亚波利斯博物馆藏品)

榻是怎么来的?

榻代表着什么?

又掀起过何种浪潮?

Ⅰ

最早有名字的家具

榻在《释名》中的解释是:

“人所坐卧曰床,床,装也,所以自装载也。长狭而卑曰榻,言其榻然近地也。小者曰独坐,主人无二,独所坐也。”

榻同塌,近地之意

只宜供一人休憩的低矮家具

▼

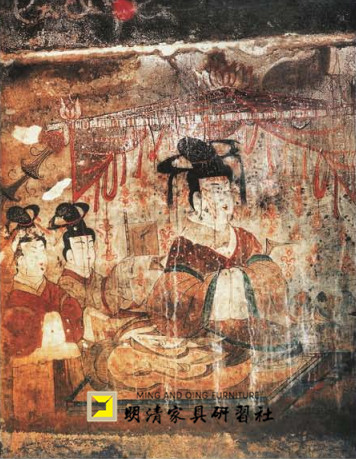

(冬寿夫人壁画坐榻)

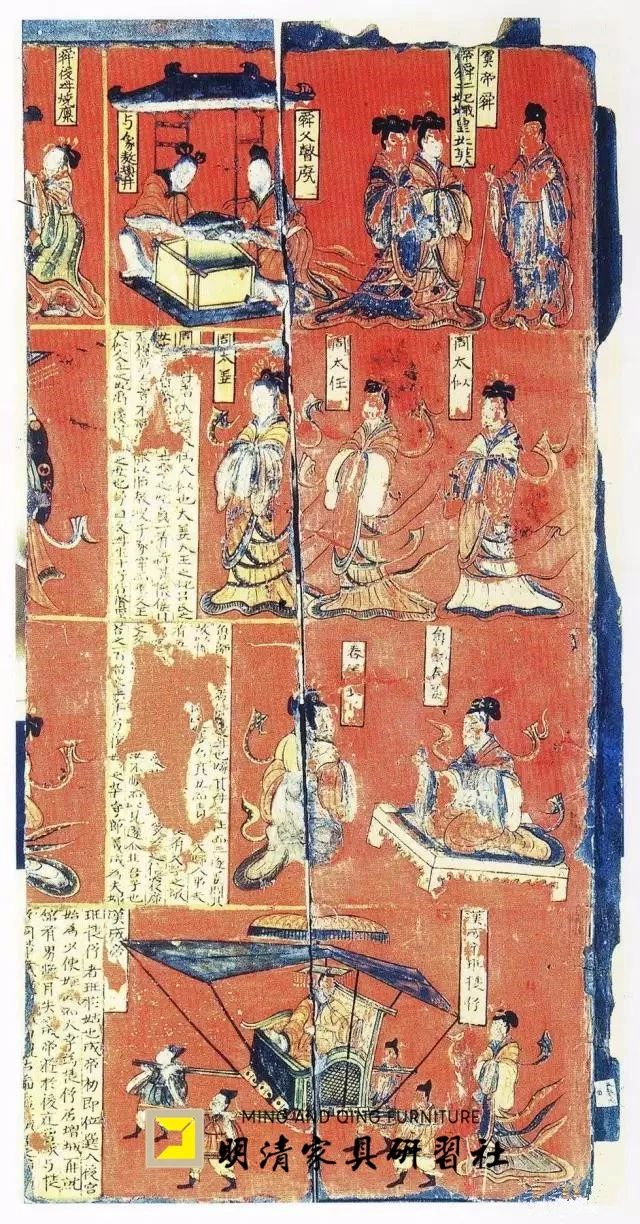

(司马金龙墓漆画木板 独坐榻)

榻是狭长而较矮的床

面板呈长方形

大多四面无围

有“四面床”的称呼

▼

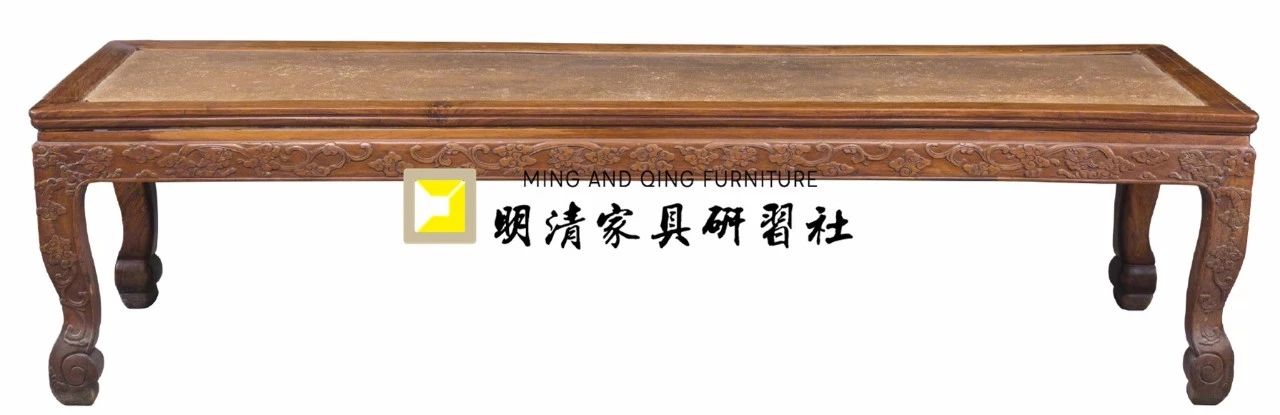

(清 榆木三弯腿凉榻)

榻,是我国最早有名字的家具

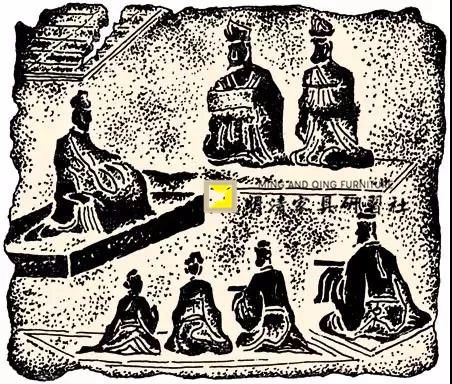

我们会在汉代画像石中可以看到它的形象

在那个时候“榻”已经诞生了!

但当时它只作为坐具被使用

▼

汉代的木榻已经相当发达了

样式不一

身份高的有独坐榻

身份稍低的也有连坐榻

▼

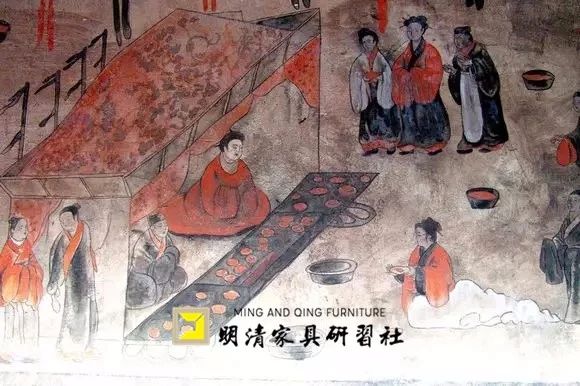

(东汉 河南新密打虎亭东汉墓壁画《宴饮百戏图》)

这个时期还出现了箱形结构的榻

其中大型木榻可坐多人

在榻上可以侧坐斜倚、品茶饮宴

▼

早期的榻都特别矮

魏晋南北朝以后榻体增大

床和榻的功能慢慢接近

坐之外还可用于睡觉

▼

(宋 刘贯道《梦蝶图》周公所卧之榻)

最著名的是宋太相赵医胤的故事

他的一句名言就是:

“卧榻之侧,岂容他人酣睡?”

这段历史我们都知道

赵匡胤陈桥兵变、黄袍加身当了皇帝

但他心里总是忐忑不安

尤其经过中国历史上非常残酷的时期——五代十国

不停地更换君主

所以他对身边的事非常担心

不过这里的“榻”

显然是用来睡觉的

▼

(清早期 黄花梨缠枝花卉纹榻)

至今仍然睡榻的国家只有日本了

他们称为榻榻米

▼

Ⅱ

上榻 or 下榻

“下榻”这个词我们都听习惯了

没有什么太多的感觉

比如常说:

“您在哪儿下榻啊?”

一般来说国宾就在钓鱼台国宾馆下榻

这个词很值得探究

▼

榻是床的一种,是睡觉用的

下榻,就是人住睡觉了

但我们上床就表明要睡觉了

我们说“下床”就是不睡觉了

照这个逻辑

为什么叫“下榻”

而不叫“上榻”呢?

▼

(明末清初 黄花梨有束腰罗锅枨马蹄足长榻)

这里有个历史典故

《后汉书·陈藩列传》记载

东汉时期

南昌有位太守叫陈蕃

他对有才能的人非常重视

▼

(东汉 河南洛阳东汉墓壁画《宴饮图》 )

当时南昌有个人叫徐稚

家里虽清贫

但他从不羡慕富贵

由于他品德好,学问深

所以很有名望

地方上也多次向官府举荐他

尽管这样

徐稚仍安于清苦的生活

官府召他任职他也总是坚辞不就

当地一些人称他为“南州高士”

▼

陈蕃听说徐稚的情况后十分重视

诚恳地请他相见

听取他的意见

徐稚来时,陈蕃热情相待

并在家里专门为徐稚设了一张榻

徐稚一来他就把榻从墙上拿下来

让徐稚住宿

以便作长夜之谈

徐稚一走就把榻悬挂起来

▼

(黄花梨有束腰壸门牙子三弯腿榻 新加坡私人收藏)

人们就把陈蕃的这一做法称为“下榻”

后人就把留客住宿叫做“下榻”

Ⅲ

有围子 or 没围子

现在我们管有围子的称为罗汉床

但一些古代记载确管一些有围子的叫“榻”

那么榻究竟是有围子还是没围子呢?

▼

(清17/18世纪 黄花梨三弯腿榻 )

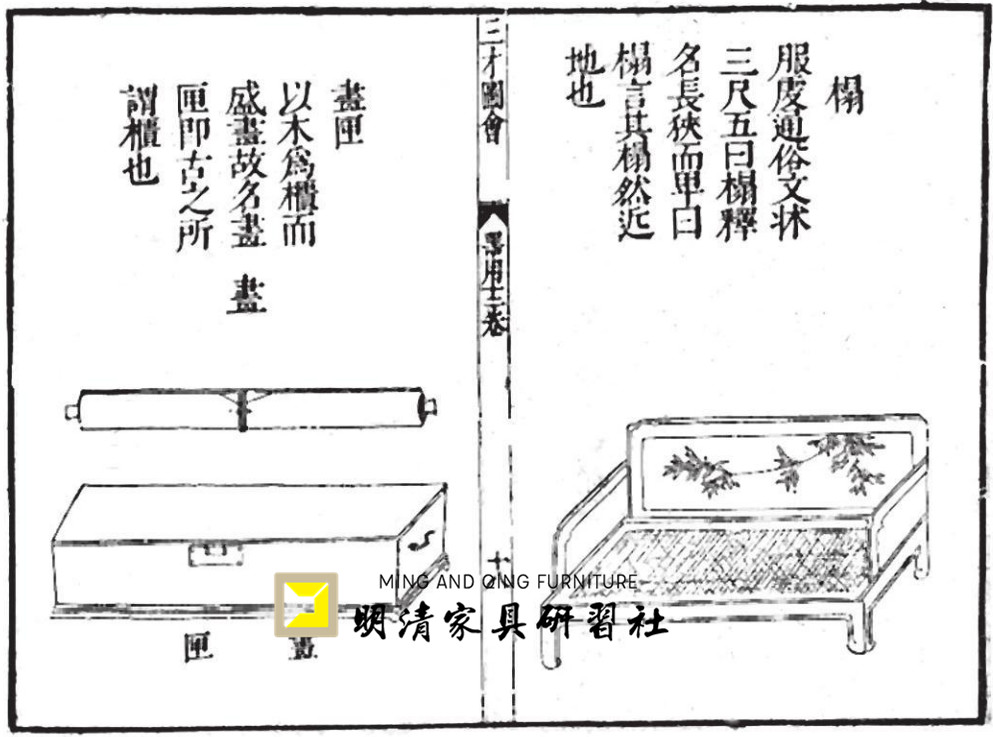

比如在万历年间出版的《三才图会》里

榻是有围子的

而不是没有围子

▼

(明王圻、王思义编《三才图会》内页所示之【榻】)

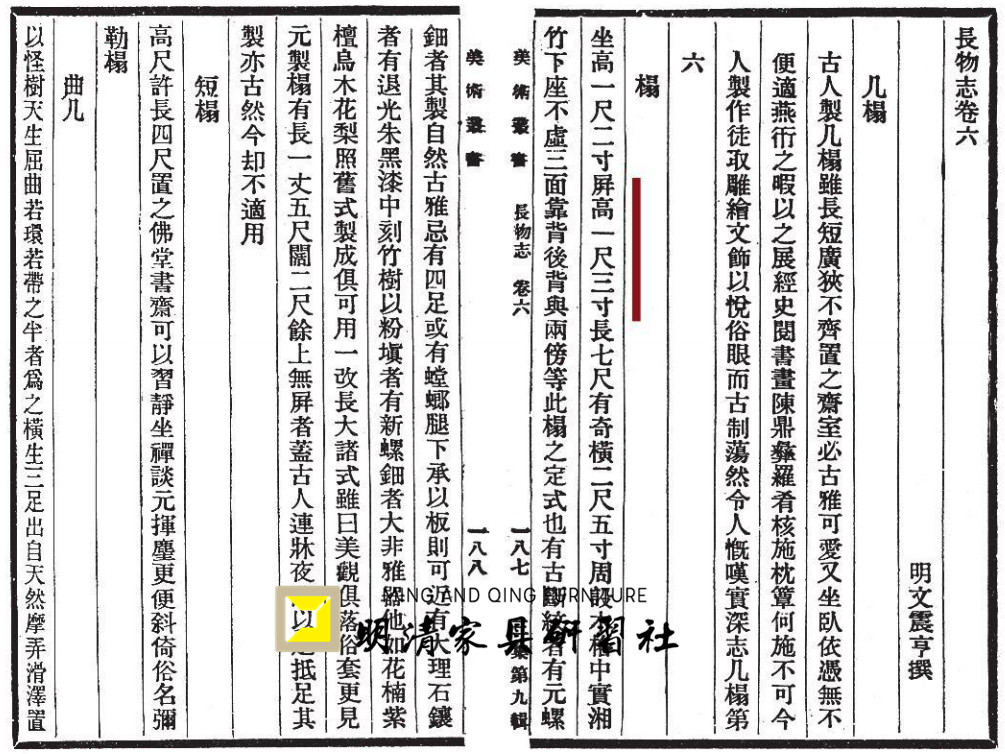

文震亨在《长物志中》关于“榻”曾记载:

▼

(明文震亨《长物志》内页所述之【榻】)

“榻,坐高一尺二寸,屏高一尺三寸,长七尺有竒,横三尺五寸,周设木格,中贯湘竹,下座不虚,三面靠背,后背与两傍等,此榻之定式也。”

(榻的格式尺寸一般为榻板离地一尺二寸高,围屏高一尺三寸,长七尺多,宽三尺五寸,围屏用小木条做成几何状,中间贯插湘妃竹,榻下面可摆放东西,榻摆放一般三面都靠墙,坐北朝南,靠东西两侧墙面。)

“有古断纹者,有元螺钿者,其制自然古雅。忌有四足,或为螳螂腿,下承以板,则可。”

(装饰有旧的断纹,嵌螺钿,形制自然古雅。榻的四条腿不能做成螳螂状,要做成能够承受榻板重量的。)

“近有大理石镶者,有退光朱黑漆、中刻竹树、以粉填者,有新螺钿者,大非雅器。”

(现在有的榻用大理石镶嵌,有的用漆器工艺,有的用嵌螺钿手法,都不是古雅器型。)

“他如花楠、紫檀、乌木、花棃,照旧式制成,俱可用,一改长大诸式,虽曰美观,俱落俗套。”

(木材如楠木、紫檀、乌木、黄花梨,按照原来的式样做,都比较适用,一旦改变大小式样,虽然很美观,但已经落入俗套了。)

“更见元制榻,有长丈五尺,阔二尺余,上无屏者,盖古人连床夜卧,以足抵足,其制亦古,然今却不适用。”

(另外也见到过元代有种榻,长一丈五尺,宽二尺多,上面没有围屏,可以当床也可作榻,有其他器物做腿部支撑,虽然形制古朴,但到现今却不适用了。)

简而言之就是

这里榻有围屏

那么现在我们所称之“罗汉床”

是否应依文献所记而改称为“榻”?

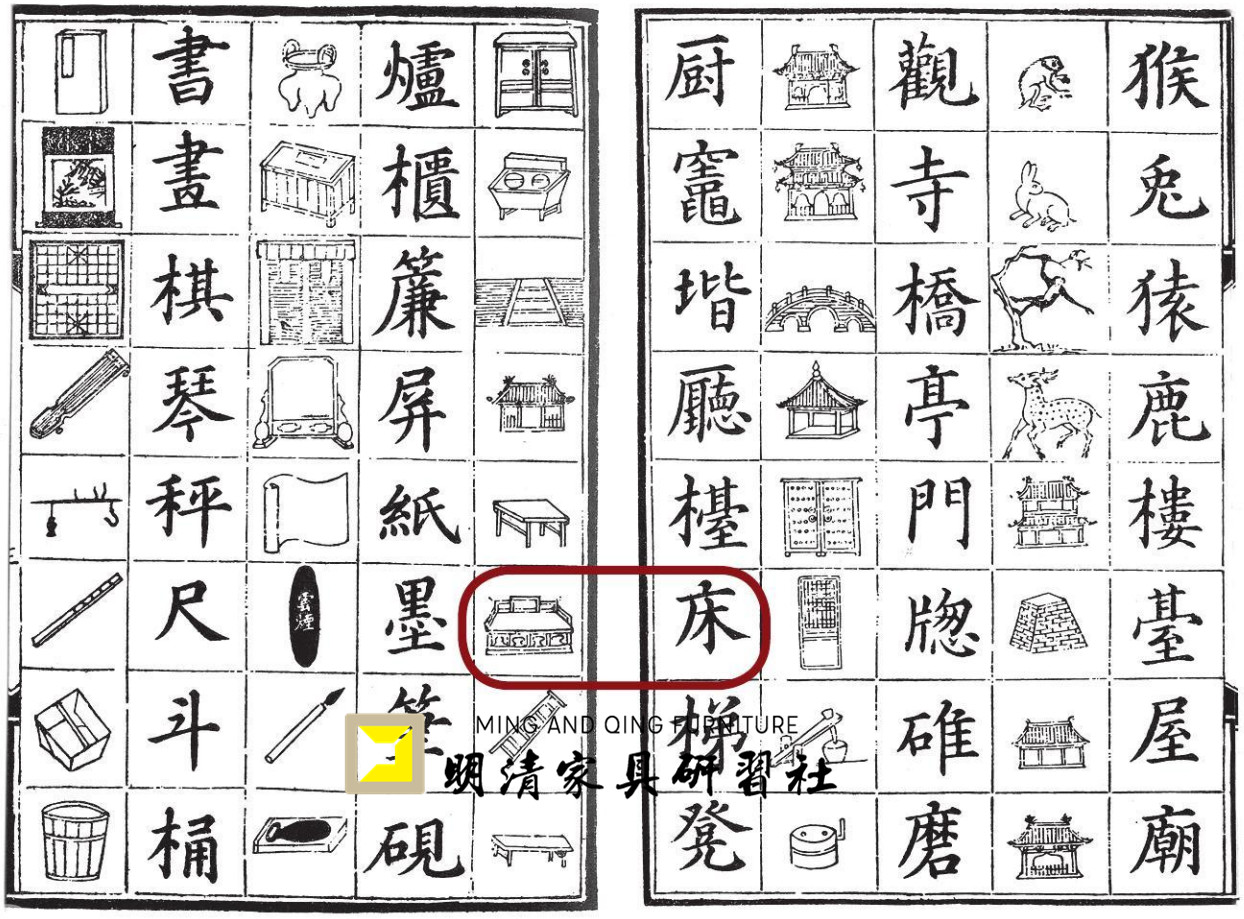

再看正统年出版的《对相四言》

罗汉床在这里称床不是榻

▼

(明正统元年版《新编对相四言》内页所示之【床】)

提出这些是想表明

从古籍中寻找家具的线索

要“提心吊胆”

不可妄作结论

Ⅳ

裸体坐榻醉风流

谈及古代文人的生活

我们常联想到一副画面:

一群志趣相投的士大夫凑在一起

在榻上进行“散发裸身之饮”

▼

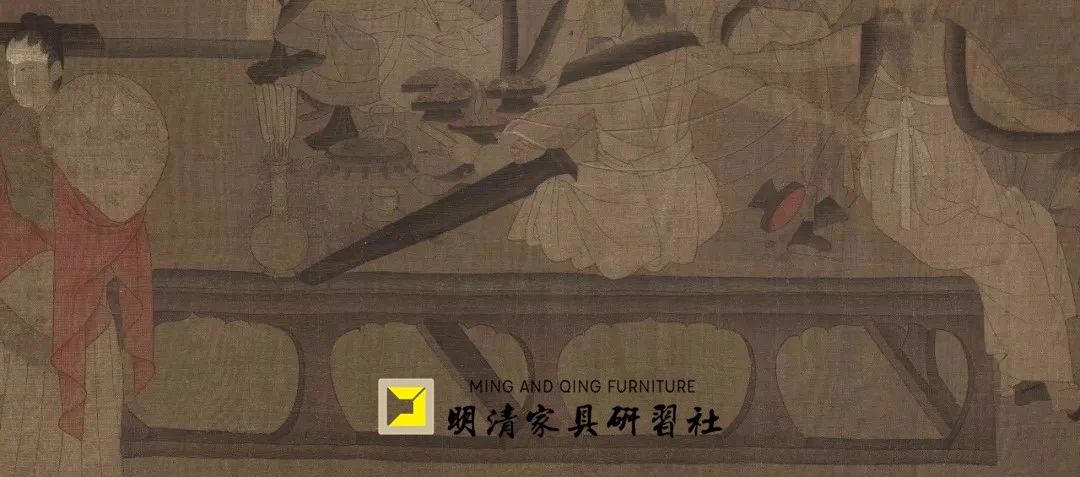

(北齐杨子华 《北齐校书图》 美国波士顿美术馆藏)

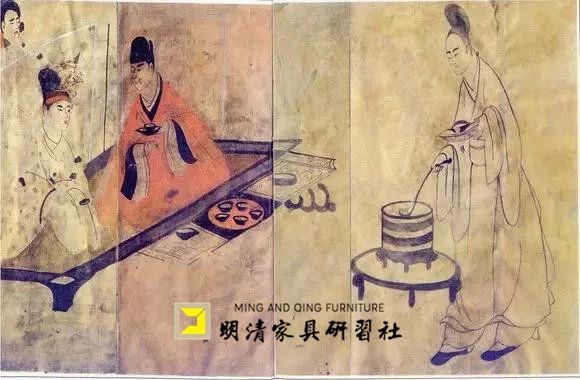

这幅古画《北齐校书图》的绘画中

可以看到当时人们使用榻的种种生动场景

这是北齐时代杨子华描绘的公元556年

几位士大夫在勘校“五经”的场景

一张榻上坐着四个脱衣露头的嬉皮士

吃的、喝的、用的、玩的都在上面

▼

(《北齐校书图》局部)

画上我们还可以看到两只凭几

女仆怀抱类似于今天靠垫的隐囊

右边还有一位侧坐在榻上

▼

(《北齐校书图》局部)

几位士大夫所穿的衣服也和今天有很大不同

薄如蝉翼的披肩

尤其令人吃惊

▼

而且他们拿笔的姿势和现代人也完全不同

想必那时的纸也是很厚的

可以托在手上写

在那个没有桌椅的时代的人

能把文字写得如此绝妙

真的让我们觉得不可思议

▼

高型桌案的出现

使榻的功能逐渐变得单一化了

古时候的家庭住房在防暑降温方面无法和现代相比

因此人们的户外活动非常多

家具也常常搬进搬出

正是由于这些原因

榻逐渐变得轻巧起来

▼

现代人家中有种折叠的弹簧床或者叫行军床

可以供客人留宿时临时使用或带出去郊游

其实古人早在几百年前

就已有了这种可以折叠的榻

▼

黄花梨折叠榻

达官贵人外出围猎

或者行军打仗的将军们

为了便于携带方便露营时使用

制造出各种巧妙的

可以折叠成一个箱子的行军榻

▼

黄花梨折叠榻

这只折叠榻六条腿可以轻易地拆下

而所有的部件可以收进箱体的空间里

折合起来变成一个不大的箱子

有了这样的榻

无论走到哪里

都可以高枕无忧了

Ⅴ

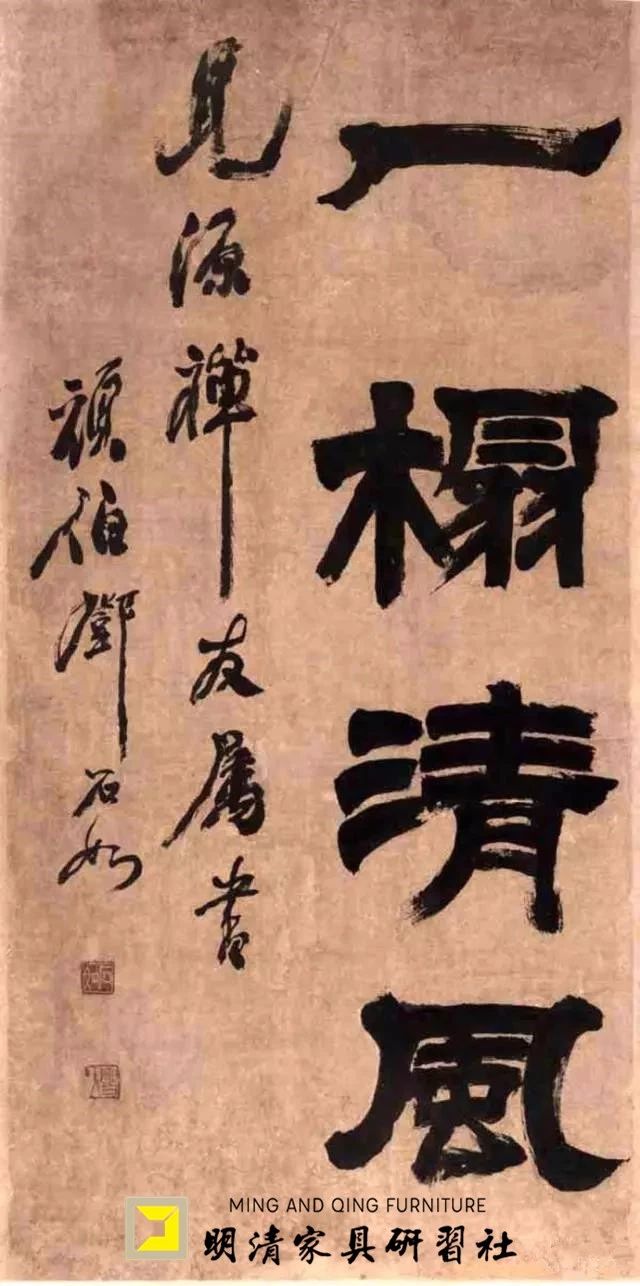

一榻清风

清人曹秀有联曰:

“一榻清风书叶舞,半窗明月墨花香”

▼

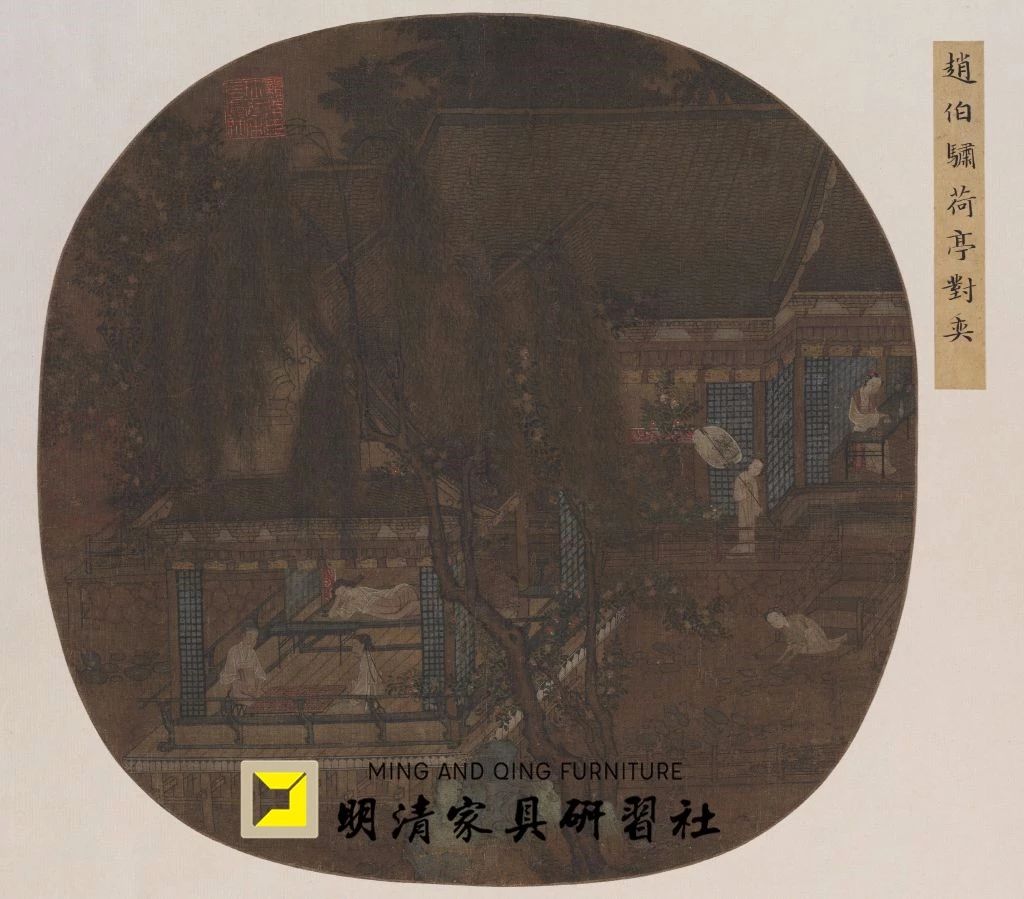

(元 《荷亭对弈图》)

窗边床沿的明月入怀

抑或庭间榻上的清风拂面

总关乎诗情的想象

床间榻上一旦成了生活的中心

文人们便置床榻

于厅堂上、于书斋内、于竹林间、于槐荫下

文化生活的养成

使得床榻风雅如斯

▼

(宋 李嵩《听阮图》 树下人士闲坐榻上聆听拨阮演乐)

夏风起时

把凉榻搬到宽敞的庭院或四面透风的亭榭

披风听泉入眠

只是纳个凉

古人要比我们在空调房里睡大觉有情调多了

▼

熬过了毒辣的日头

几许月光坠在榻上

窗外空净万里

这是沈周文“耽睡”的旧榻

是文征明看见满地参差花影的垂坐的凉榻

亦或是徐熥静听喧嚣松雨的竹榻?

▼

坐落于榻上

我们恍如和传世古画中的文人名士同倚榻边

高谈阔论、点校经史

一派高古风范

恍然,榻上自有清凉

▼

- END -

往期回顾

大结局!记《小建微课堂》的台前幕后

古典家具里的中秋佳节

黄花梨月洞门架子床:一轮挂在床上的圆月 | 经典

声明:公众号文章部分文字和图片来源于网络搜集,由于网络素材来源不明,除公众号组织的资源外,版权归原作者所有。原创文章转载,请联系后台授权。