清代的洛阳已经落寂,与皇家无关。

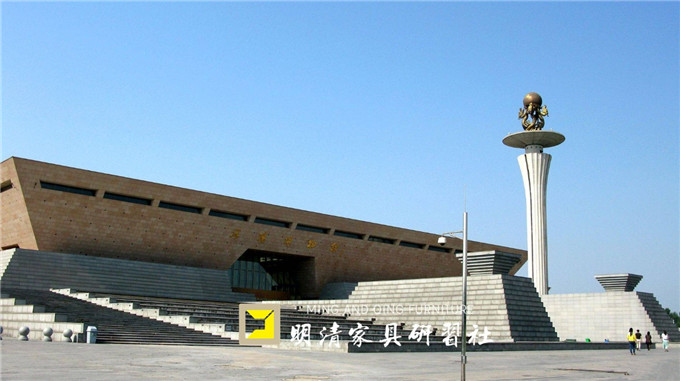

可历史弄人,现在我们若想再一睹清朝遗光,却不得不来到——洛阳博物馆。

▲白马寺

因为白马寺是佛教传人中国后的第一座寺院,有“释源”、“祖庭”之称。而此时的白马寺,虽经数次修缮,外观看虽不宏伟壮丽,但尚可算是古朴幽静。

然而各殿堂内的佛像,清凉台的《经卷》,均在“文化大革命”中被砸、被烧。

尤其是大雄宝殿内的三世佛和十八罗汉元代彩色塑像,早在文化大革命初期的“破四旧”中就被砸的“粉身碎骨”了,只剩下一尊断臂的菩萨歪站在原三世佛的西侧。

后来文化系统在白马寺办“学习班”,人住在大殿内,也就把“劫后余生”的断臂菩萨扫地出门了。

庙内无佛像,就等于金銮殿里无皇帝,信徒们向准磕头礼拜?如果西哈努克去白马寺,看到的只是空旷的殿堂,那还称其为寺院吗?

于是周恩来总理亲批从故宫慈宁宫大佛堂调拨到白马寺一批佛像,搬迁工作从1973年3月开始,到5月结束,历时3个月。

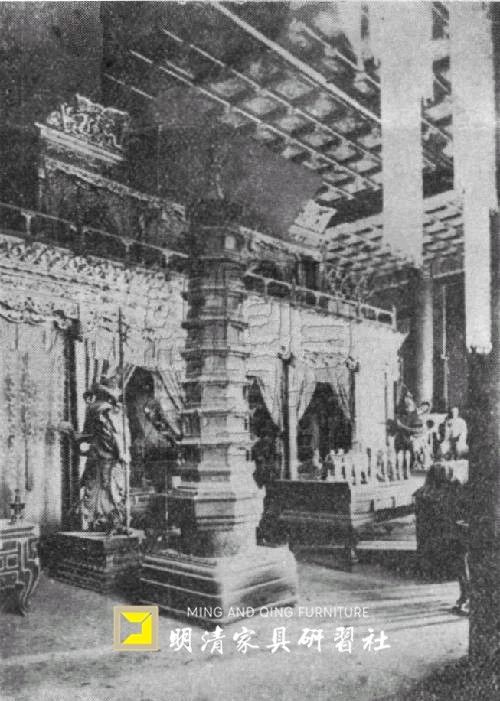

▲故宫大佛堂无量寿佛塔包装中 孙德侠1973年摄

慈宁宫始建于明嘉靖十五年(西元1536年),清代时成为太皇太后和皇太后的住所。

慈宁宫大佛堂,为慈宁宫后殿,为清代太后、太妃礼佛之所,因其是清宫众多佛堂中体量最大者,俗称为“大佛堂”。

▲三层金丝楠木塔

根据《博古要览》记载,楠木有三种:

一是香楠,木微紫而带清香,纹理也很美观;

二是金丝楠,木纹里有金丝,是楠木中最好的一种;

三是水楠,木质较软,古代封建帝王龙椅宝座都要选用优质楠木制作,同时楠木还是古代修建皇家宫殿、陵寝、园林等的特种材料。

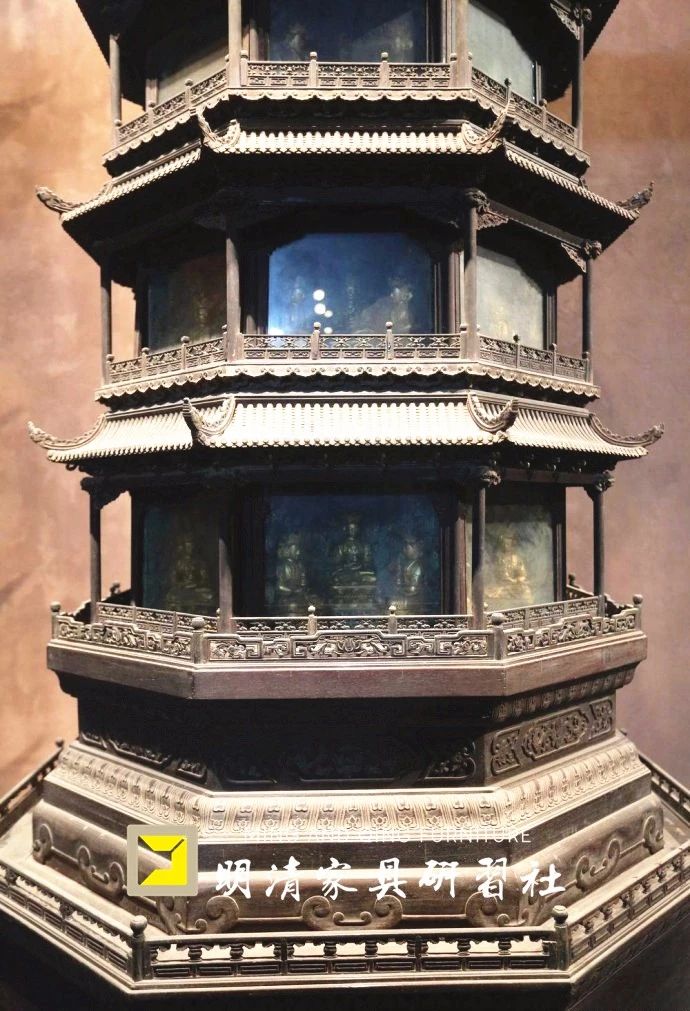

▲紫檀木九级浮屠

佛教传入我国后,在古代有高层建筑的基础上,吸收了印度墓塔的建筑形式,创造出具有中国风格的新建筑——塔。

从建筑材料来分,塔主要有木、砖、石砖琉璃、铁等。塔的平面形式,有四方形、六角形、八角形、十二角形、圆形等。层数从1层到15层,多是单数。

▲紫檀木九级浮屠(局部)

这样,“塔”这个字既确切地表达了它固有的埋葬佛舍利的功能,又从音韵上表示了它是古印度的原有建筑,于是“塔”的名称流行广泛。

清宫佛教造像选材多样,包括金、银、铜、玉、木、瓷等,其中藏式佛像是汉藏艺术融合的典范之作。

▲镶松石银喇嘛塔

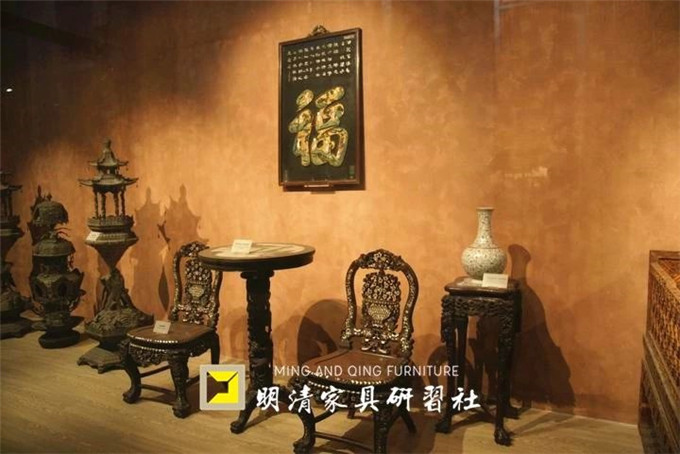

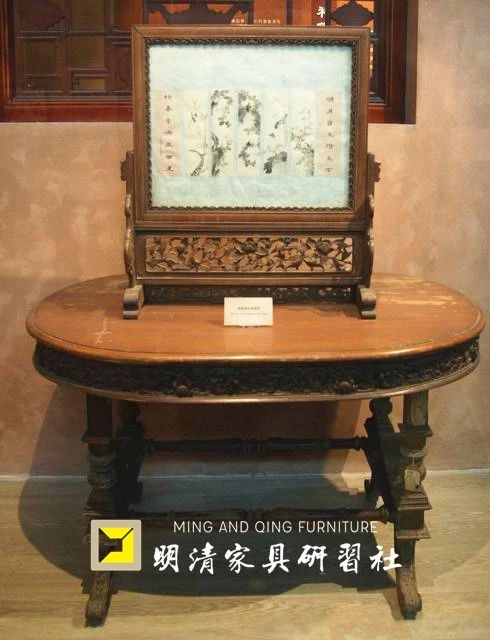

▲紫檀嵌螺钿座椅

故宫竟打开库房让他们随便挑选,在故宫东路某配殿,各式家具堆积如山。

洛阳博物馆的工作人员进得殿来,就好似阿里巴巴进了“藏宝洞”一样,贪婪地挑选着紫檀木的桌子、凳子、条几和各种挂屏。仅雕花红木椅子就挑选了20把,最后又要了几幅名人字画和明清瓷瓶等,约计120多件。

现在想来,故宫博物院应该肠子都悔青了。

清代宫廷家具是指清政府为配置紫禁城和圆明园、避暑山庄等行宫以及方便皇家外出使用而制作的家具。按其来源划分主要有三类:

其一,由皇家直接监督,在紫禁城和圆明园内制作的宫廷家具;

其二,由皇家出式样,传交各地方政府承做的“官造”家具;

其三,各地进贡给皇室的“贡作”家具。

其中第一类更具主导性和代表性。清代宫廷家具做工精良,除了因为拥有精选的能工巧匠之外,还有一个民间家具无法比拟的得天独厚的重要条件。

就是造办处的其它各“作”,如“雕作”、“錾花作”、“镶嵌作”等,使得木工工艺与其它工艺相结合,形成清代宫廷家具的创新风格和主要特征。

它们造型庄重,气势非凡,提倡繁纹重饰,崇尚雕刻和镶嵌,从而以富丽、豪华独树一帜。

比如以龙床为中心及慈禧御笔“大圆宝镜”匾等组成一个较大但较为松散的皇后及太后们礼佛的休息场景。

宫廷生活家具用料考究、工艺精湛,多为皇太后、皇后、嫔妃所用,而家具的材质也多为檀木、楠木、海南黄花梨等珍贵红木,造型精美、制作精良,纹饰繁缛富丽。

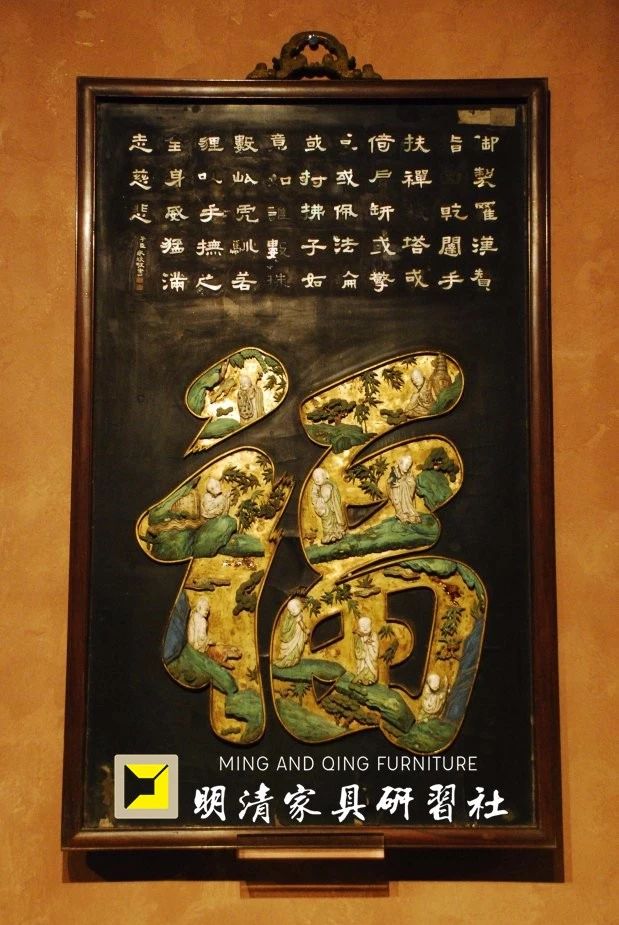

挂屏,指贴在有框的木板上或镶嵌在镜框里供悬挂用的屏条。挂屏出现于清朝初期,多代替画轴在墙壁上悬挂,成为纯装饰性的品类。

▲紫檀框深浮雕挂屏

▲雕漆御制十八罗汉挂屏

挂屏一般成对或成套使用,如四扇一组称四扇屏,八扇一组称八扇屏,也有中间挂一中堂,两边各挂一扇对联的。

这种陈设形式,雍正、乾隆两朝更是风行一时,在宫廷中皇帝和后妃们的寝宫内,几乎处处可见。

清代是我国古代家具发展史上的又一个重要时期。尤其是乾隆时期的宫廷家具,材质之优,工艺之精,达到了无以复加的地步。

▲紫檀框深浮雕(局部)

洛阳博物馆展出的清代宫廷文物数量多、规格高,真实再现了清代帝后的佛事活动和日常生活起居场景。

▲紫檀框剔红底嵌百宝座屏(局部)

1983年白马寺由文物部门管理变为宗教部门管理,白马寺文物保管所也从寺里被请出了寺外,1984年这批文物被申请调回。

而今34年已过去,十八罗汉像,却仍在白马寺大雄宝殿......

- END -