17~18世纪

中国与外国贸易最早起源于丝绸之路。16世纪,中欧贸易迅速发展,贸易中所包含的物品种类也逐渐丰富起来。大量的中国商品通过印度或者荷兰运往欧洲。在这其中,中国家具也占有一席之地。

即使如此,这时的家具,仅占当时贸易商品很少的一个比例,原因很简单:因为家具体积庞大更占空间,经过长时间的海上运输损耗率大,而瓷器、茶叶、丝绸、香料等其他商品体积小,易于运输,利润更高。

△柯惕思(Curtis Evarts)是前美国加州中国古典家具博物馆馆长,上海善居主人,中国古典家具研究学者。

“但是当时对木材并不注重,那些漆绘被揭下来的中国家具,后来可能会被丢弃,但这只是一些特例,大多漆饰家具都被完整地保持了下来。”

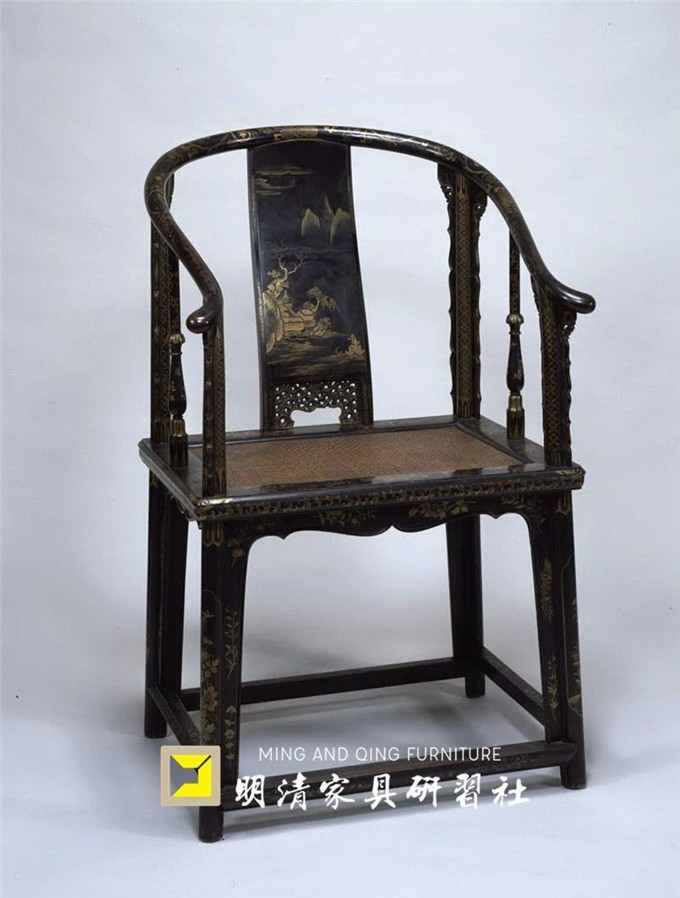

后来这种风气渐渐消失,到了17世纪中叶,漆饰家具在英国时兴时,有从中国直接进口漆板运至当地加工成屏风,或者将家具运往中国,上好漆再运回英国。

当时中国家具的出口更重要的贡献是普及了中式家居中的设计。

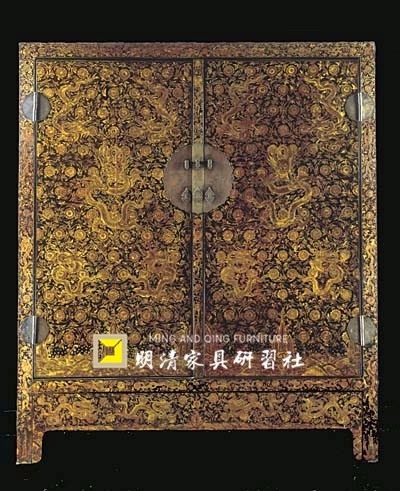

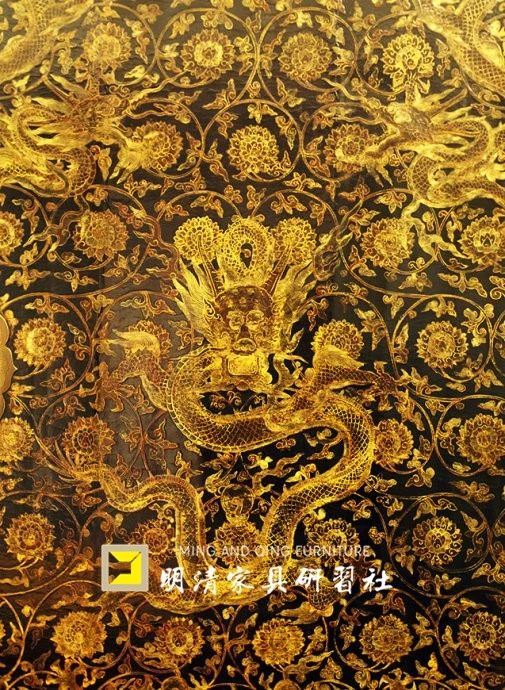

无论是早期的古典艺术风格和巴洛克风格,还是紧接其后的洛可可风格,都延续了繁复华丽的设计,特别是18世纪的洛可可风格作为最后一个充分体现宫廷贵族生活的国际性装饰潮流,对异国风情有浓烈的喜爱,它们模仿东方,并大量使用在家具、装饰上。

中国漆饰家具中精心刻画的花纹、别致的造型和浓烈的色彩与这些风格非常吻合,因此深受喜欢。

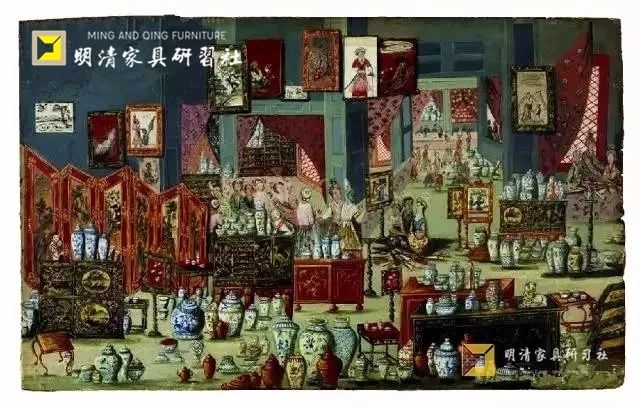

在17世纪,中国商品运到欧洲,马上就会被有钱的欧洲人抢购一空。因为产品非常稀少,所以用中国瓷器盛载中国茶叶泡中国茶来招待客人是一种身份象征,如果还有配套的中国家具,那更是无上的荣耀。

随着对新设计、新风格的渴求,西方的家具工匠将目光投向了中国家具,它们将具有东方风情的装饰融入西方家具中,这样的结合最终形成了“中国风”(Chinoiserie)的艺术风格,在18世纪很长的一段时间里,这种风格在欧洲家庭、家具生产工坊里占据了主要地位。

△路易十四

路易十四为康熙送来五位传教士,教导他学习天文科学,使得中国快速发展。而路易十四也非常喜欢中国文化,他曾穿着一套中国服装并让人抬着骄子在舞会中出场,而且在凡尔赛和托里阿诺宫中都有整套的中国漆饰家具。

“当时除了民间贸易,有些精美的漆饰家具是出于外交目的赠送给西方国家。很多人错误地认为这些家具都是从圆明园流出。”柯惕思指出。

明式家具取代漆饰家具成为出口主流

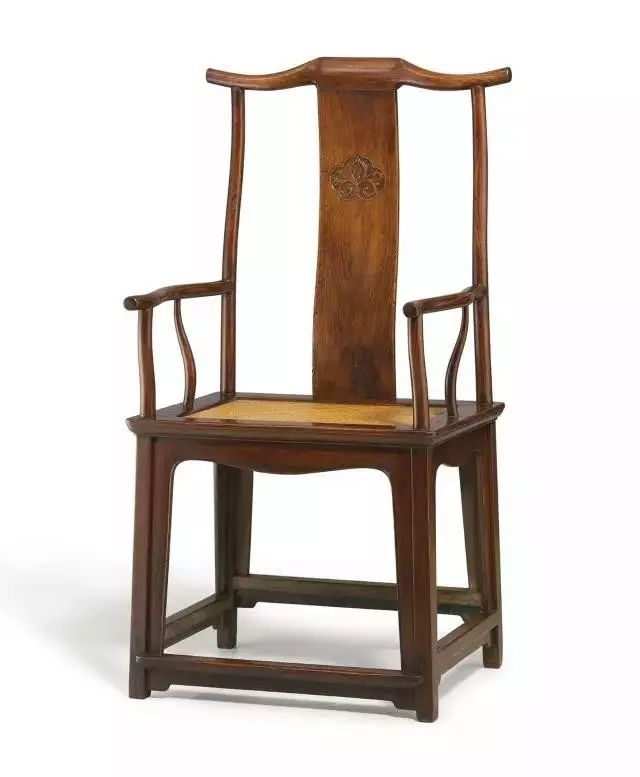

△纽约大都会博物馆藏明式家具

而在1789年发生的法国大革命,更是为此浇上一盆冷水。大革命过后,百废待兴,法国废除了君主制建立共和国,这股革命风气后来蔓延至整个欧洲。

“这个时候欧洲的审美也随之改变,不再喜欢以往奢靡、繁复的风格,而是转变为与之前完全相反的简洁风格。这个时候明式家具恰好能对得上号,其只保留木材的原色、精致的线条造型,都非常吻合当时的装饰风格。可以说当时西方整体风格的改变是明式家具在19世纪取代漆饰家具成为出口的主流最重要的原因之一。”

虽然明式家具在19世纪成为出口的主流,但是经过几个世纪的时间,当时在西方能见到漆饰家具无论是精美程度还是数量上远胜于硬木家具(紫檀家具、黄花梨家具、白酸枝家具、鸡翅木家具等),作为中国古家具的代表也更受认可。

19世纪中期至晚期,西方最早的艺术博物馆开始建立,大量的中国传统家具和其它具有装饰性的艺术品被收入博物馆中,作为文化代表展出而广为传播。

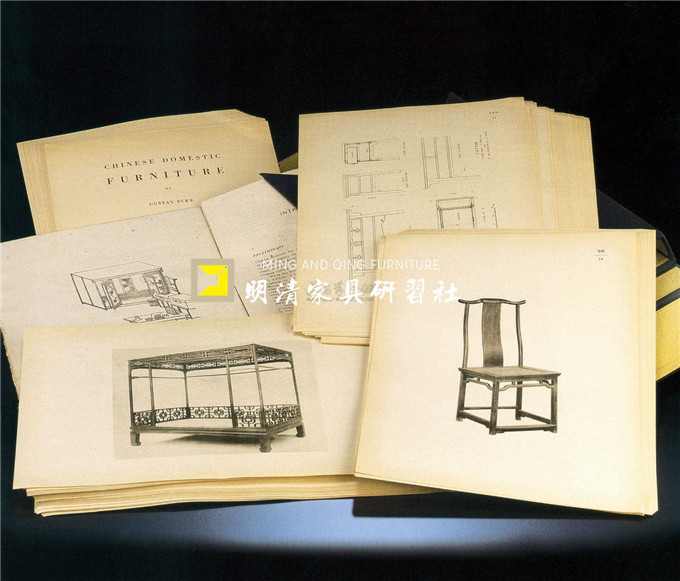

△法国学者奥迪朗·罗奇(Odilon Roche)编辑出版的《Meubles De La Chine》(《中国家具》)

然而,这个情况在20年后发生了一个巨大的转变。1944年,当时在清华大学任教的德籍教授古斯塔夫·艾克把明代家具作为科学研究对象,出版了一本《中国花梨家具图考》,里面收录122件家具实物,30余张精确的测绘图纸,4张解析清楚的中国家具榫卯构造图纸。展现出了一个完全不同的视角,将中国硬木家具的地位提升到一个在西方前所未有的高度。

虽然当时因为经济原因,纸张奇缺,只印了两百本,但是并不阻碍它获得极大的成功,之后英文版的出版,更是将其影响扩展到更广的范围。

△1876年费城百年博览会中的出现中国硬木家具

随着博物馆的收藏变得越来越成熟,私人藏家也希望将自己的藏品与公众分享。大量的私人博物馆纷纷建立,其中不乏专门收藏明式家具的专题博物馆。

更多研究专著的涌现及家具拍卖的兴起

△美国加州中国古典家具博物馆

20世纪80年代,王世襄的《明式家具珍赏》及《明式家具研究》发表后,中国家具市场开始发生改变。这两本著作也像艾克当初发表的作品一样,让西方收藏家开始重新思考中国古家具。

书中不仅仅是图录式地记载作品的具体信息,也指出中国硬木家具的大类里还有不同的流派,既有简单朴素的也有雕饰繁复。书中明确提出了“明式家具”的概念,不仅是制于明代的家具,而是指具有明式风格。

这两本书出版后,当时的古董商马上做出反应,从中国内地买了硬木家具带往香港、新加坡或者其它地区再转手卖给西方收藏家。

“当时香港是最重要的中国古家具买卖重心,大部分西方藏家都与他们做买卖生意,而很少和内地做生意,一个是不熟悉,另外一个是香港的古董商也会控制市场。”

“1988~1996年,是明式家具市场最热的时候,当时每天都可以看到新的不一样的硬木家具。而到了90年代末,新东西的数量越来越少,找不到以前这么好的东西了,市场也变得没这么热,就慢慢趋于平淡了。”柯惕思说道。

△1997年美国加州中国古典家具博物馆馆藏的中国家具

2004年以后,除了中国古家具价格的大幅度飙升以外,还有一个非常重要的现象是大量西方藏家手上的古家具回流到国内市场。

“这些回流的明式家具质量比较好的来到拍场上,而一些相对较次的则可能到古董商手上。究其原因,主要是西方家具市场已经饱和,中国拍卖市场的价格到达世界高度,西方经济整体衰退,所以将作品带回中国市场出售。”

“另外一个原因是西方收藏家断代的问题,现在年轻收藏家较少,很多收藏这些中国古家具的是老人家了,他们的儿女可能不喜欢这些东西,或者想要收藏其它如现当代作品等等,就会将古家具卖掉。”

由此,西方收藏的中国古家具大量回流,西方藏家与中国古家具的羁绊也越来越淡了。

来源 / 《收藏·拍卖》杂志

作者 / 蒙丽诗